Wie ich in den Gewässern Neuseelands untertauchte, die Antarktis besuchte und wieder zurückkehrte

„Luftlinie?“

Diese Frage sollte man immer stellen, wenn man eine Entfernungsangabe vorgesetzt bekommt. Auch wenn sie nur aus einem einzigen Wort besteht, ist sie doch von einiger Bedeutsamkeit. Lautet die Antwort „Ja“, dann ist es immer eine gute Strategie, Vorsicht walten zu lassen. Besonders, wenn es um die Entfernung geht, die man gleich darauf zurückzulegen hat. Und erst recht, wenn dies unter Einsatz der eigenen Kräfte geschehen soll. Denn schnell kann aus einer harmlos scheinenden kurzen Entfernung, die nicht hinreichend als „Luftlinie“ gekennzeichnet worden ist, auf realen Wegen eine – gefühlt oder wirklich – endlos andauernde Anstrengung werden. Berlin und Frankfurt an der Oder sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Entlang der Luftlinie jedenfalls. Soll man allerdings vom einen in den anderen Ort auf ausschließlich natürlichen Wasserstraßen rudern, ist es durchaus noch einmal eine Überlegung wert, ob man sich darauf einlassen will oder es besser bleiben läßt.

Nun, einem solchen Extrem sind wir glücklicherweise nicht ausgesetzt. Wir müssen nicht rudern, und der Unterschied in der Entfernung, der auf unserem Weg von der Wendeschleife auf dem Bastion Point zu unserem nächsten Ziel zwischen der Luftlinie und dem Wandern auf den realen Straßen besteht, ist nicht sonderlich groß. Aus den rund 750 Metern, die es auf gerader Strecke wären, wird für uns lediglich ein Kilometer. Die Hapimana Street, wie die kleine Straße heißt, die uns hinunter zum Tamaki Drive bringt, windet sich von der Anhöhe das Steilufer hinab. Beziehen wir den Höhenunterschied mit ein, kommen zu dem Kilometer noch ein paar einzelne Meter hinzu, die wir zu Fuß zu gehen haben.

Zwischen grünen, welligen Rasenflächen wandern wir das Asphaltband entlang. Links begleitet uns eine Art Weidezaun, rechts ziehen in regelmäßigen Abständen Palmen an uns vorüber. Eine Rechtsbiegung, ein paar Büsche und Bäume linkerhand und schließlich wieder eine Kurve nach links, dann haben wir das Steilufer erreicht und unsere Straße führt nun schnurstracks hinab zum Tamaki Drive, den wir schon rechts unter uns sehen können. Dahinter dehnt sich die weite Wasserfläche des Hauraki-Golfs, der hier in den Waitematā Harbour übergeht.

Tiefer und tiefer senkt sich die Hapimana Street hinab, während an ihrer linken Seite der Hang höher und höher wird und schließlich in eine fast senkrechte Wand übergeht, die aber dennoch von dichtem Grün, bestehend aus Gräsern, Büschen und einigen Bäumen, bewachsen ist. Noch ein paar Meter, dann haben wir das Ende der Straße und ihre Einmündung in den Tamaki Drive erreicht. Weil dieser wegen des Steilufers nur an der rechten Straßenseite einen Fußweg besitzt, gilt es nun zunächst, ihn zu überqueren, was angesichts des durchaus nicht geringen Autoverkehrs und der völligen Abwesenheit eines Fußgängerübergangs gar nicht so einfach ist, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mich immer noch nicht so recht an den Linksverkehr gewöhnt habe.

Schließlich langen wir jedoch wohlbehalten auf der gegenüberliegenden Straßenseite an und wandern nun in Richtung der Innenstadt Aucklands weiter – links die Straße, rechts die Bucht. Auf deren gegenüberliegender Seite liegt Rangitoto Island nun schon leicht hinter uns, schräg rechts vor uns können wir den North Head und dahinter Devonport mit dem Mount Victoria ausmachen. Dort ist der Eingang zum Waitematā Harbour zu suchen.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Als wir diesen erreichen, beschreibt der Tamaki Drive eine scharfe Kurve nach links. An deren Scheitelpunkt zweigt der lange weiße Steg des Okahu Bay Wharfs ab und führt in die Bucht hinaus und – wie es scheint – direkt auf den Mount Victoria zu. Links daneben erhebt sich ein aus gelben Ziegeln errichtetes und mit einem roten Dach versehenes Gebäude, an dessen dem Wasser zugewandter Seite sich ein Flachbau anschließt, der den Charakter einer überdachten und verglasten Veranda besitzt und, auf Pfählen errichtet, über dem Wasser schwebt. Daß er bei weitem nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat wie das alte steinerne Gebäude, zu dem ganz offensichtlich noch ein weiterer, kleinerer und im selben Stil direkt unterhalb des Steilufers auf der gegenüberliegenden Seite der Fahrbahn errichteter Bau gehört, ist offensichtlich. Er wurde erst später hinzugesetzt, vermutlich, um aus dem alten Ziegelbau den Veranstaltungsort zu machen, der er heute ist, passend zu seinem Standort den Namen Okahu tragend, wie uns ein großes Schild an der Frontseite des Gebäudes stolz verkündet, und buchbar für Hochzeiten und jede Art von Feierlichkeiten, wenn man das nötige Kleingeld hat.

Da wir es nicht haben, allerdings auch gerade nichts zu feiern gedenken – außer vielleicht unseren Urlaub -, lassen wir den Bau einfach links – oder in diesem Falle rechts – liegen und folgen dem Tamaki Drive, der nun am Ufer der Okahu Bay entlangführt. Der Blick über diese mit vielen kleinen, auf dem Wasser schaukelnden Segelbooten gespickten Bucht ist atemberaubend, zumal am jenseitigen Ufer, uns genau gegenüber, die Skyline der Innenstadt Aucklands in voller Pracht und Schönheit zu sehen ist. Der Tamaki Drive hat hier etwas mehr Platz zwischen Steilufer und Wasser zur Verfügung, den man für die Anlage eines langgestreckten Parkplatzes genutzt hat, an dessen Ende nun das Ziel unserer kurzen Wanderung in Sicht kommt.

Es ist ein kleines, eingeschossiges Gebäude, das mit seinen gelben Wand- und den roten Dachziegeln ganz eindeutig in demselben Stil errichtet wurde wie der große Bau und sein kleiner Begleiter, die wir zuvor passiert hatten, so daß sich mir die Vermutung aufdrängt, daß die drei Gebäude einst zusammengehört haben mochten und möglicherweise eine größere Anlage bildeten. Als ich später interessehalber versuche, mehr darüber herauszufinden, erweist sich meine Annahme als richtig. Hier an der Okahu Bay hatte sich einst eine Abwassersammelanlage befunden, die den großen Vorzug hatte, kaum wahrnehmbar zu sein, hatte man die großen Behälter, in denen man das Abwasser der hiesigen Siedlungen sammelte, doch einfach in die Anhöhe des Bastion Points hineingebaut. Nach außen hin waren lediglich die kleinen Zugangsbauten und das große Gebäude, das wir an der Kurve passiert hatten, zu sehen, welches damals – noch ohne den Pfahlbau – als Pumpstation beziehungsweise Ventilhaus diente, mit dem man das Abwasser schließlich in den Hafen von Auckland pumpte.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Daß diese Abwassersammelanlage heute nicht mehr existiert, ist an der Umwidmung der einstigen Pumpstation bereits abzulesen. Doch auch das kleine Gebäude, vor dem wir nun stehen, weist überdeutlich darauf hin. Seinen Zweck als Zugangsportal hat es zwar behalten, doch gewährt es heute zu einer völlig anderen Einrichtung Zutritt, wie die beiden großen, an der Frontseite aufgespannten Banner stolz verkünden. „ENTRANCE“ – „Eingang“ steht in großen blauen Lettern auf dem oberen, während das untere uns den Namen der Einrichtung verrät: Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium.

Hier wollen wir hin. Als Landratten, die wir nun einmal sind, ist dies die beste und einfachste Möglichkeit, auf eine Reise in die Unterwasserwelt der Meere Neuseelands zu gehen. Eine Reise, die zu machen wir uns fest vorgenommen hatten, gehört sie doch unabdingbar dazu, will man so wie wir diesen Zipfel der Welt ein bißchen besser kennenlernen. Denn diese besteht nun einmal nicht nur aus Landschaft und Städten, Land und Leuten, sondern eben – und das sogar zum weitaus größeren Teil – auch aus Wasser und dem, was darin ist.

Das Aquarium, vor dessen Eingang wir jetzt stehen, wurde im Jahre 1983 von Kelly Tarlton ins Leben gerufen, der seine Leidenschaft für das Tauchen zu seinem Beruf gemacht hatte, indem er als Meeresarchäologe Schiffswracks erforschte, eine Tätigkeit, die ihn immer wieder vor neue Herausforderungen stellte, zu deren Lösung er technische Lösungen finden mußte, was ihn schließlich auch zu einem maritimen Bauingenieur werden ließ. Darüberhinaus betätigte er sich erfolgreich als Unternehmer im Bereich des Meerestourismus. Zum Zeitpunkt der Gründung des Aquariums hatte er bereits zwei Museen initiiert: die nach dem von ihm untersuchten Wrack der Boyd genannte Boyd Gallery und das Museum of Shipwrecks – das Schiffswrackmuseum.

Um den Menschen aber nicht nur die historischen Schätze der Seefahrt, sondern auch die der maritimen Natur zugänglich und bekannt zu machen, gründete er schließlich das Aquarium, das 1985 unter dem Namen Kelly Tarlton’s Underwater World seine Pforten öffnete. Innerhalb von zehn Monaten wurde es in die nicht mehr benötigten Sammelbehälter des in den 1960er Jahren überflüssig gewordenen einstigen Abwasserwerks in der Anhöhe des Bastion Points eingebaut. Von Beginn an stieß das Aquarium auf riesiges Interesse und erwies sich als großer Besuchermagnet. Bereits sieben Wochen nach seiner Eröffnung konnte es seinen einhunderttausendsten Besucher begrüßen – ein Meilenstein, den sein Gründer noch miterlebte, bevor er nur einen Tag später im Alter von 47 Jahren an Herzversagen starb.

Dreiundzwanzig Jahre blieb das Aquarium selbständig, dann wurde es vom Unternehmen Village Roadshow aufgekauft, das es jedoch bereits drei Jahre später an Merlin Entertainments weiterveräußerte, eine britische Firma, die weltweit mehr als einhundertzwanzig Freizeiteinrichtungen betreibt, darunter solche Marken wie Madame Tussauds, Dungeons, Legoland und Sea Life. Letztere fand dann 2012 Eingang in die Bezeichnung des von Tarlton einst gegründeten Aquariums, das seitdem unter dem Namen Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium firmiert. So muß es uns nicht verwundern, daß wir den typischen Sea Life-Schriftzug auch hier auf den Transparenten am Eingang vorfinden – einen Schriftzug, den ich bereits aus meiner Heimatstadt Berlin zur Genüge kenne, haben wir doch auch dort ein Sea Life direkt im Zentrum. Und so erwarte ich denn, daß mir auch hier das typische Erscheinungsbild und Besuchererlebnis geboten wird, das ich bereits von dort und auch aus Sydney kenne, wo ich reichlich zwei Jahre zuvor das dortige Sea Life besucht hatte. Doch gleichzeitig – und das ist die Motivation für den Besuch – hoffe ich darauf, im hiesigen Aquarium einen regionalen Bezug vorzufinden, der es mir ermöglicht, die Unterwasserwelt der Meere Neuseelands näher kennenzulernen, eine Hoffnung, die ganz erheblich durch den Umstand genährt wird, daß es in seinem Namen immer noch den seines in Neuseeland geborenen Gründers mitführt.

Um allerdings überprüfen zu können, ob mich diese Hoffnung trügt oder ob sie sich erfüllen wird, muß ich das Aquarium zunächst einmal betreten. Und so machen wir uns nach einem letzten Blick über die sonnenbeschienene Okahu Bay und die darauf gemächlich hin- und herschaukelnden Segelboote auf den Weg zum Eingang. Glücklicherweise gestaltet sich die dafür notwendige erneute Überquerung des Tamaki Drives hier bedeutend einfacher als zuvor, da wir direkt vor dem kleinen Empfangsgebäude einen Fußgängerübergang mit Mittelinsel vorfinden. Anschließend treten wir durch das vergleichsweise kleine Eingangsportal und suchen die Kasse auf, um unsere Tickets zu erwerben. Der genaue Preis ist nicht in meinem Gedächtnis verblieben, wohl aber die Empfindung, daß er als durchaus stolz zu bezeichnen ist. Umgerechnet mehr als zwanzig Euro sind nicht gerade eine kleine Summe. Dafür gelingt es uns, dem Fotografen auszuweichen, der kurz hinter dem Eingang schon auf unser Kommen lauert, um ein total cooles Foto von uns aufzunehmen, das wir, digital bearbeitet und eingebettet in eine Unterwasserumgebung, später am Ausgang würden mitnehmen können. Aus einschlägiger Erfahrung wissen wir jedoch, daß wir den Preis für dieses total coole Foto, den wir dann zu bezahlen hätten, gar nicht so cool finden werden, und so lehnen wir dankend, aber bestimmt ab. Daß das wiederum als uncool empfunden wird, nehmen wir in Kauf.

Als wir endlich die eigentliche Ausstellung erreichen, erwartet uns eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Denn anstatt in einer Unterwasserwelt finden wir uns in einem Bereich wieder, der sich mit dem südlichsten Kontinent der Erde beschäftigt: Antarktika. Der von uns oft auch verwendete umgangssprachliche Name Antarktis ist eigentlich nicht korrekt, da damit zum einen sowohl die Landmassen als auch die Meeresgebiete zwischen dem südlichen Polarkreis und dem Südpol bezeichnet werden, und zum anderen auch einige Landteile Antarktikas über den südlichen Polarkreis hinausreichen und so genaugenommen gar nicht mehr zur Antarktis zählen. Noch viel interessanter als das finde ich allerdings die Tatsache, daß Antarktika unseren guten alten Kontinent Europa in der Größe übertrifft. Hätte mich jemand danach gefragt, ich hätte es nicht gewußt.

Unser Weg durch die Ausstellung führt uns als erstes – in ein Blockhaus. Nun, es ist natürlich nicht wirklich ein Blockhaus, aber als wir diese Abteilung durchwandern, vermittelt sie uns beharrlich den Eindruck, in einem zu sein. Sämtliche Wände, die wir erblicken können, bestehen aus Holz. Und als ich einen Blick nach oben werfe, entdecke ich Holzbalken und eine Decke aus demselben Material. Eine große Tafel verrät uns, wo wir hier sind: in Scott’s Hut – einer Nachbildung der Hütte, die Robert Falcon Scott während seiner von 1910 bis 1913 andauernden Südpolexpedition im Jahre 1911 errichtet und benutzt hatte. Das echte Gebäude steht am Kap Evans, das sich an der Nordküste der Ross-Insel in der Antarktis befindet, und ist heute eine eingetragene Historische Stätte der Antarktis.

Wenn ich zuvor die Bezeichnung Hütte im Zusammenhang mit einer Südpolexpedition gehört oder gelesen hatte, stellte ich mir stets ein vergleichsweise kleines Gebäude vor. Um so überraschter bin ich, hier die Nachbildung eines Hauses zu durchstreifen, das wenigstens 15 Meter lang und etwa halb so breit ist und über mehrere Räume verfügt, von denen jeder seinen eigenen, eindeutig erkennbaren Zweck erfüllt. Der erste stellt eine Mischung aus Küche und Lager dar. Auf einfachen, mit Winkeln an den Wänden befestigten Regalbrettern stehen allerlei Nahrungsmittel in Flaschen, Dosen und Kartons, darunter lagern in kleinen Standregalen weitere lebenswichtige Dinge und Gerätschaften, die zum Zubereiten von Essen benötigt werden. Hier steht eine Küchenwaage, dort ein altmodischer Fleischwolf mit Handkurbel. An der Wand lehnt ein Strohbesen, an Haken, die an den unteren Regalbrettern befestigt wurden, hängen kleine Henkeltöpfe, Kellen, große Löffel und andere Kochutensilien. Schüssel aus Email, Eimer und große Kruken stehen ebenso herum wie ineinandergestapelte einhenklige Kasserollen. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Holztisch, auf dem eine Packung Cracker neben zwei Schüsseln, einer Blechkanne und einem verschlossenen Töpfchen abgestellt wurde und ein Holzbrett darauf wartet, daß jemand kommt und etwas auf ihm kleinschneidet. An einem quer durch den Raum gespannten Seil hat jemand dicke Wollhandschuhe aufgehängt und auch einen metallenen Ring daran befestigt, von dem einstielige metallische Siebe oder Körbe herabbaumeln. Doch trotz der großen Vielzahl an Dingen, die hier aufbewahrt werden, herrscht eine peinliche Ordnung. Nichts scheint einfach achtlos abgestellt oder hingelegt worden zu sein.

Ein Raum weiter sieht die Sache dann schon wieder ganz anders aus. Hier herrscht nicht eben Chaos, wohl aber das bunte Durcheinander eines Raumes, in dem sich der größte Teil des Zusammenlebens in dieser Hütte abspielt. Denn den zahlreichen Schlafplätzen an den Wänden nach zu schließen, handelt es sich um einen Mannschaftsraum. Zwei hölzernen Doppelstockbetten haben sich einfache Pritschen mit ebenfalls hölzernen Rahmen zugesellt. Auf ihnen allen liegen Matratzen und Decken. In der Raummitte steht ein großer, langer Tisch mit mehreren Holzstühlen, deren Lehnen aus einem oben runden Rahmen bestehen, in den sechs Holzstäbe längs eingesetzt sind. Über dem Tisch hängen zwei Petroleum-Lampen von der Decke. Da wir auf einem mit Geländern abgesteckten festen Pfad durch die Hütte geführt werden und uns darin nicht frei bewegen können, kann ich nicht erkennen, ob sie wirklich mit Petroleum betrieben werden oder lediglich Attrappen sind, die ihr Licht elektrisch erzeugen. Ich vermute allerdings Letzteres, da weder etwas zu riechen noch auch nur eine Spur von Ruß auszumachen ist. Von peinlicher Ordnung kann in diesem Raum allerdings keine Rede sein. Zwar liegt das Bettzeug ordentlich auf den Matratzen, doch hängen jede Menge Wäschestücke an den Rahmenbrettern der oberen Liegen der zweistöckigen Betten. Weitere hat man an quer durch das Zimmer gespannten Seilen drapiert. Das mag für einen Wohnraum nicht unbedingt schön und angemessen wirken, doch muß man bedenken, daß die Bewohner der Hütte sich in der Antarktis befanden und die Wäsche nicht mal eben draußen zum Trocken auf die Leine hängen konnten. Auch auf dem Tisch steht und liegt allerlei herum. Aufgeschlagene und zugeklappte Bücher, mehrere Email-Töpfchen neben einer ebensolchen bauchigen Kanne, ein länglicher Holzkasten mit offenstehendem Deckel, in dem vermutlich Stifte oder Pinsel lagern, ein rundes Holzbrett mit einem großen Messer, ein hellbraunes Wollknäuel neben einem noch unfertigen, doch schon beträchtlich langen Schal in derselben Farbe, eine Rolle Klebeband und ein großer, blecherner, oben gewölbter und mit einem runden Aufsatz versehener Kasten, dessen Zweck ich mir nicht recht erklären kann – all das bildet ein buntes Durcheinander, das so wirkt, als seien die Männer, die es eben noch benutzt hatten, nur gerade mal schnell vor die Tür gegangen und kämen gleich zurück.

Im nächsten Zimmer kehrt die Ordnung wieder zurück, was angesichts des offenbaren Zweck des Raumes auch angeraten scheint. Er dient ganz augenscheinlich wissenschaftlicher Betätigung. Im Vordergrund steht auf einem Tischchen das säuberlich aufgebaute Skelett eines Vogels, der zu seinen Lebzeiten einen vergleichsweise langen Schnabel besaß und auf großen Füßen stand, deren drei Glieder in langen Krallen endeten. Auf der runden, hölzernen Basis des Skeletts ist ein Schild angebracht, auf dem ich mit Mühe die beiden Wörter King Penguin – Königspinguin – entziffern kann. Neben dem Skelett liegt ein aufgeschlagenes Heft, dessen Seiten mit vielen handgeschriebenen Zeilen bedeckt sind. Eine Brille mit kreisrunden Gläsern ist darauf abgelegt worden, deren Bügel in weiten Bögen enden, die beim Aufsetzen hinter die Ohren geklemmt werden und so einen besseren Halt der Sehhilfe versprechen. Sehr altmodisch. An den aus Brettern bestehenden Wänden befindet sich eine umlaufende Strecke aus flachen, aneinandergereihten Schränken, deren Oberseite offenbar als Arbeitsfläche dient. Hier sind neben Kästen und Büchern jede Menge gläserne Laborutensilien abgestellt, vorwiegend Reagenzgläser und Kolben, deren einige mittels metallischer Stangen und Schrauben zu Apparaturen zusammengesetzt sind. In einem Mörser liegt ein Stößel, davor sind zahlreiche kleine Näpfchen aus Porzellan aufgereiht. Auch ein altertümliches Mikroskop ist zu sehen. Über der Arbeitsfläche tragen an den Wänden angebrachte Regalbretter eine Vielzahl fein säuberlich beschrifteter Flaschen, einige mit Schraub-, andere mit einfachem Steckverschluß. Es ist eine Mischung aus Chemielabor, Biologieraum und vielleicht auch Apotheke, in die wir da blicken. Hier haben die die Expedition begleitenden Wissenschaftler ihre Untersuchungen angestellt und ihre Forschung betrieben.

Vom Labor gelangen wir schließlich in ein weiteres Schlafquartier. Hier gibt es keine Doppelstockbetten, sondern nur zwei einfache Holzpritschen, auf deren einer mehrere Decken herumliegen, die einen recht zerwühlten Eindruck machen. Zwischen den Pritschen, die zueinander in einem rechten Winkel angeordnet sind, befindet sich ein Wandtisch, der wieder mit aufgeschlagenen Büchern und handbeschriebenen Blättern bedeckt ist. Die Bretterwände des Raumes werden durch dicke Holzleisten in mehrere große Felder aufgeteilt, von denen einige Fotografien und Zeichnungen enthalten, die man an die Wand gepinnt hat. Auf den Querleisten haben die Bewohner des Raumes Bücher, Zigarrenkisten, Flaschen, Werkzeuge, kleine Lampen und vieles andere mehr abgestellt und sie so als schmale Regale nutzbar gemacht. Von der Decke hängt eine Petroleumlampe. Auf dem Boden stehen Kisten und Taschen herum, und auch ein Paar Stiefel kann ich vor einem der Betten entdecken, deren Schäfte wie aus Filz gefertigt wirken. Vermutlich ist es jedoch ein anderes Material, denn ich kann mir kaum vorstellen, daß Filzstiefel im Eis der Antarktis als taugliches Schuhwerk durchgehen würden. Angesichts der gegenüber dem anderen Schlaf- und Wohnraum deutlich größeren Zahl von Büchern und eindeutig persönlichen Dingen vermute ich, daß es sich bei diesem Raum um das Zimmer höhergestellter Expeditionsteilnehmer handelt, denen aufgrund ihres Ranges eine privatere Umgebung zugestanden wurde.

Wenn ich mir die Hütte und ihr Innenleben so ansehe, wird mir klar, daß sie nicht nur als zeitweilige Durchgangsstation, sondern eindeutig für einen längeren Aufenthalt ihrer Bewohner gedacht und eingerichtet worden ist. Und tatsächlich finde ich auf einer Erklärungstafel die Information, daß die „Antarktisforscher […] bis zu 3 Jahre lang in einer solchen Hütte [lebten], am kältesten, windigsten und trockensten Ort der Erde!“[1]Im Original heißt es: „Antarctic explorers spent up to 3 years living in a hut like this, in the coldest, windiest, driest place on Earth!“ Für Robert Falcon Scott sollte die Hütte Ausgangs- und Endpunkt seiner Expedition zur Entdeckung des Südpols werden, die offiziell als Britische Antarktis-Expedition in die Geschichte einging, nach seinem Schiff allerdings oft auch als Terra-Nova-Expedition bezeichnet wird. Doch Scott, der schließlich mit vier Begleitern in Richtung Südpol aufbrach, während der übrige Teil der Expeditionsteilnehmer in der Hütte verblieb, um deren Umfeld zu erkunden und wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen, sah diese nie wieder. Nachdem er und seine Gefährten den Südpol erreicht hatten, wo sie feststellen mußten, daß das von Roald Amundsen geführte norwegische Team ganze vierunddreißig Tage vor ihnen dort eingetroffen war, wurde ihr Rückweg von heftig fallenden Temperaturen und Stürmen stark erschwert. Sie kämpften sich dennoch voran, erlagen aber schließlich diesen und weiteren Widrigkeiten. Sie starben schließlich im Eis der Antarktis, nur achtzehn Kilometer vom rettenden One Ton Depot entfernt, das sie wegen eines nicht enden wollenden Schneesturms nicht mehr erreichen konnten.

Als wir die Nachbildung der Hütte, die den Besuchern des Aquariums seit 1994 die Geschichte der Terra-Nova-Expedition nahebringt, wieder verlassen, stehen wir vor einem stilisierten Eistunnel, durch den uns ein mit gläsernen Geländern versehener Steg hindurchführt. Es scheint nicht weiter schwierig zu sein, dort hindurchzugelangen, und so schreiten wir frohen Mutes voran. Doch kaum haben wir den Steg betreten, beginnen die Wände des Tunnels um uns zu rotieren. Wer so etwas noch nicht selbst erlebt hat und sich deshalb vielleicht fragt, was denn da wohl dabei ist, dem sei gesagt, daß es ein überaus schwieriges Unterfangen sein kann, einen unbeweglichen, stur geradeaus führenden Weg entlangzugehen, wenn die gesamte umgebende Welt um einen rotiert. Im Handumdrehen gelingt es mir beim besten Willen nicht mehr, auf gerader Linie voranzuschreiten. Ohne die Geländer, über deren Vorhandensein in einem Tunnel ich mich vorher noch gewundert hatte, wäre ich vermutlich erst vom Weg und dann vom Steg abgekommen und gegen die Wand gelaufen. Ich erfahre unmittelbar, wie abhängig wir als menschliches Wesen von unserer visuellen Wahrnehmung sind und wie orientierungslos wir schlagartig werden, wenn diese manipuliert wird, so daß wir ihr nicht mehr trauen können. Unser Gehirn ist auf eine solche Erfahrung einfach nicht vorbereitet. Obwohl sich der Steg nach wie vor überhaupt nicht bewegt, verspüre ich das körperliche Empfinden, auf ihm zu schwanken. Ich muß einen Moment innehalten, um mich zu konzentrieren und meinen Blick auf das Ende des Tunnels zu fixieren, bevor es mir gelingt, die optische Täuschung wenigstens einigermaßen abzuschütteln und wieder festen Tritt zu fassen. Dann habe ich die Röhre nach wenigen Sekunden verlassen.

Auf meinem Weg durch den Tunnel hatte ich das Lachen einiger Leute hinter mir vernommen, die vor dem Tunnel standen und uns beobachteten, wir wir unsicher wie zwei Betrunkene hin- und hertaumelten. Ein Anblick, der sie offensichtlich sehr amüsierte. Als ich nun zurückschaue, ist es an mir, mich zu amüsieren, denn obwohl sie uns zugesehen hatten und also wußten, was passieren konnte, ergeht es ihnen nun keinen Deut besser. Als hätten sie einen über den Durst getrunken, schwanken sie hin und her, klammern sich ans Geländer und versuchen krampfhaft, auf dem Weg voranzukommen. Ganz offensichtlich hatten sie sich vorher viel mehr damit beschäftigt, über uns zu lachen, als mit der Frage, woran unser merkwürdiges Verhalten wohl liegen und wie man ihm entgegenwirken könnte. Ich kann nicht behaupten, daß ich in diesem Moment nicht doch ein kleines bißchen Schadenfreude verspüre. Zumindest in den kleinen, nicht so wichtigen Dingen dieser Welt ist hin und wieder doch noch so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit am Werk…

Das Ende des Eistunnels, dessen Wände natürlich nicht aus echtem Eis bestehen, ist gleichzeitig der Eingang zum nächsten Bereich der Ausstellung in Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium. Die Antarktis haben wir noch nicht verlassen. Ganz im Gegenteil. Wir sind nun mittendrin im Antarctic Ice Adventure, dem antarktischen Eisabenteuer. Nun, ein wenig hochtrabend ist der Name ja. Offenbar hatte das Aquarium bereits 1994, als dieser Ausstellungsteil eröffnet wurde, große Marketingstrategen in seinen Diensten. Davon, daß wir nun durch Eis und Schnee stapfen, kann nämlich keine Rede sein. Eis und Schnee gibt es hier zwar, auch jede Menge davon bedeckter Felsen sowie Wasser, allerdings nicht für uns Besucher. Auch wenn ich über letzteres nicht traurig bin, ein bißchen Stapfen im Schnee wäre nicht das Schlechteste gewesen. Doch auch so haben wir jede Menge Spaß, denn das eisige Abenteuer wird hier einer kleinen Kolonie von Pinguinen geboten, die wir nun ausgiebig beobachten können. Allerdings nur hinter Glas. Geht das für das große Wasserbassin, in dem die Vögel pfeilschnell durch die Fluten schießen und in dem wir sie auch unterhalb der Wasseroberfläche beobachten können, völlig in Ordnung, ist es für den Landbereich ein wenig hinderlich. Infolge des Temperaturunterschieds zwischen unserem Besucherbereich und dem hinter der Glasfront liegenden Areal aus Eis und Felsen, in dem sich die Pinguine aufhalten, sind die Scheiben an vielen Stellen angelaufen und von Wassertropfen bedeckt, was die Sicht stellenweise stark behindert. Doch glücklicherweise gibt es noch genügend Bereiche, wo wir den vollen Durchblick haben und die würdig dreinblickenden, gesetzten Königspinguine ebenso eingehend betrachten können wie die kleinen frechen Eselspinguine.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie behende sich die an Land so behäbig und schwerfällig wirkenden Tiere im Wasser bewegen. Mit weit ausgebreiteten Flügeln – nennt man die bei den flugunfähigen Pinguinen auch so? – gleiten sie wie kleine Segelflieger durch die Fluten – so schnell, daß es außerordentlich schwierig ist, wenigstens einen von ihnen dort einmal auf ein Foto zu bekommen. Wesentlich einfacher ist das an Land, um so mehr, als die kleinen Eselspinguine mindestens so neugierig sind wie wir menschlichen Besucher. Und so ergibt sich ein um’s andere Mal die absurd-komische Situation, daß sich ein Mensch und ein kleiner Pinguin zu beiden Seiten der sie trennenden Glasscheibe gegenüberstehen und einander eingehend betrachten. Auch ist offensichtlich, daß die kleinen grau-weißen Gesellen auf ihrer Seite der Scheibe wesentlich mehr Spaß haben als wir auf der unseren. Während wir nur durch einen vergleichsweise langweiligen Gang wandern können, von wo aus wir sie beobachten, tollen sie im Wasser herum und schlittern bäuchlings über’s Eis. Unermüdlich watscheln sie in ihrem behäbigen Gang eine kleine Anhöhe hinauf, um sich, oben angekommen, blindlings auf den Bauch fallen zu lassen und den Hang hinabzuschlittern, so den Beweis antretend, daß sie auch an Land durchaus flink unterwegs sein können. All diese Aktivitäten werden allerdings ausschließlich von den kleinen Eselspinguinen vollführt. Ihre größeren Gefährten, die Königspinguine mit den weißen Bäuchen, grauen Rücken und schwarz-gelben Köpfen, stehen ganz offensichtlich über solch profanen Dingen. In Gruppen von vier bis sieben Tieren stehen sie einfach nur da und starren auf die Felsen, die die Rückwand ihres Geheges bilden, uns menschlichen Besuchern dabei demonstrativ den Rücken zukehrend. Es dauert eine ganze Weile, bis es mir gelingt, einige Vertreter dieser Tiere, die es irgendwie fertigbringen, gleichzeitig distinguiert und gelangweilt auszusehen, wenigstens einmal von der Seite auf ein Foto bannen zu können. Erst, als wir das Gehege gerade wieder verlassen wollen und ich mich noch einmal umdrehe, entdecke ich einen Königspinguin, der sich zu uns umgewandt hat. So komme ich doch noch zu einem Porträt eines dieser Herrschaften.

Als wir die kleine Kolonie verlassen, die Neuseelands einzige subantarktische Pinguine beherbergt, kommen wir zunächst an einigen kleineren, in die Wände eingelassenen Aquarien vorüber. Hier können wir einige Quallen beobachten, bei denen man sich große Mühe gegeben hat, sie durch besondere Beleuchtung für uns Besucher gut sichtbar werden zu lassen, sind sie doch normalerweise aufgrund ihrer durchsichtigen Körper im Wasser nur schwer zu sehen.

Wenige Schritte weiter betreten wir die Stingray Bay. Man hat hier offenbar jedem Ausstellungsbereich seinen ganz eigenen sprechenden Namen gegeben. Die Hauptattraktion der Stingray Bay ist definitiv das riesige offene Acrylbecken. Daß es 350 Kubikmeter Wasser faßt, glaube ich, als ich es zu Gesicht bekomme, sofort. Von weitem sehe ich zunächst allerdings nur vergleichsweise flaches Wasser auf einem sandigen Boden, auf dem hier und da einige große Felsbrocken verstreut sind. Als wir nähertreten, können wir über die Begrenzung des Beckens direkt in dieses hineinschauen. Da die Wände aus Glas bestehen, ist es mir, wenn ich in die Hocke gehe, auch möglich, unter die Wasseroberfläche zu schauen. So kann ich die Fische, die ich nun in dem großen Bassin hin- und herschwimmen sehe, sowohl von oben als auch von der Seite betrachten. Und da gibt es durchaus etwas zu sehen. Als ich durch die Glasscheibe blicke, schwimmt direkt vor mir ein großer Wrackbarsch vorüber. Ich bezweifle ein wenig, daß er in diesem Wasserbecken richtig glücklich wird, läßt es doch jegliche Art von Schiffswrack vermissen, dessen Hohlräume normalerweise seinen Lebensraum bilden. Am jenseitigen Ende wird das große Becken durch eine Felswand abgeschlossen. Dort, wo der Sandboden auf diese trifft, bemerke ich einen großen Schatten, der direkt vor dem Stein über den Boden gleitet. Als ich neugierig zur Schmalseite des Beckens gehe, um näher an diese Stelle zu gelangen, erweist sich dieser Schatten als großer Stachelrochen, der mit sanften wellenartigen Bewegungen seiner Seitenflossen ruhig über den Boden gleitet, seinen charakteristischen langen Schwanz hinter sich herziehend. Ein beeindruckendes Tier. Wäre der Boden des Beckens ebenfalls felsig, anstelle aus weißem Sand zu bestehen, wäre es vermutlich überhaupt nicht zu bemerken, sieht doch seine gesamte obere Seite wie ein einziger dunkelbrauner Stein aus. Fasziniert schaue ich dem großen Fisch eine Weile zu, wie er, stets knapp über dem Boden, durch das Wasser gleitet. Nun ist klar, warum dieses große Becken den Namen Stingray Bay – Stachelrochenbucht – trägt, auch wenn es eine Bucht ganz und gar nicht simulieren kann. Doch ein bißchen Marketingschwindelei gehört in der heutigen Welt halt einfach dazu. Als Entschädigung gibt es hier dafür einen Imbißstand, zu dessen Angebot und Qualität ich allerdings nichts sagen kann.

Von der Stingray Bay gelangen wir nun in den ältesten Teil des Aquariums. Die Pacific Shark Zone und der Shipwreck Explorer waren bereits bei seiner Eröffnung die Hauptattraktion – und sind es – völlig zu Recht – bis heute. Sollten wir von unserem bisherigen Fußmarsch etwas müde sein, können wir hier komplett auf das Laufen verzichten. Auf einer Art Transportband geht es nun in einen rund einhundertzehn Meter langen Tunnel aus Acrylglas hinein, der uns an deren Grund durch zwei überaus große Wasserbecken hindurchführt. Nun, genau genommen stimmt das nicht ganz. Tatsächlich ist unser Weg links und rechts von Seitenwänden begrenzt, die etwa einen Meter hoch sind. Auf diesen setzt dann die in einem perfekten Halbkreis gewölbte Tunneldecke aus Acrylglas auf. Zu unserer Linken und Rechten ebenso wie über uns ist dahinter nur Wasser, dessen Grund am oberen Rand der Seitenwände unseres Tunnels liegt. Wir sind also gewissermaßen in einem Tunnel und in einem Graben gleichzeitig unterwegs. Das Transportband nimmt nur einen Teil des Tunnelbodens ein, so daß es uns jederzeit möglich ist, von ihm herunterzutreten und stehenzubleiben, wenn wir an irgendeinem Punkt verweilen und einen eingehenderen Blick riskieren möchten.

Ein Tunnel im Wasser allein ist nun allerdings nichts wirklich Spektakuläres. Dies wird er jedoch durch das, was wir in dem Wasser zu sehen bekommen. Links und rechts und über uns schwimmen unzählige Fische aller möglichen Arten herum, die wir, wenn sie neugierig neben uns herziehen, in aller Ruhe beobachten können. Leider bin ich, was die Fauna maritimer Lebenswelten anbelangt, ein absoluter Laie, so daß mir die meisten Arten völlig unbekannt sind. Daß ich hier allerdings Schwarmfischarten ebenso wie Einzelgänger zu sehen bekomme, fällt sogar mir auf. Nun schwimmen diese Fische nicht einfach so im Wasser herum. Tatsächlich hat man sich große Mühe gegeben, ihnen einen Lebensraum zu schaffen, der dem originalen möglichst nahekommt. So sind auf dem sandigen Grund zahlreiche Felsen mit vielen kleinen und größeren Höhlen zu sehen und es wachsen zahlreiche Pflanzen darauf, die mindestens ebenso interessant sind wie die beweglichen Vertreter der Unterwasserwelt. Um das Ganze für die Besucher noch spannender zu machen – und auch dem Namen Shipwreck Explorer gerecht zu werden -, hat man diverse Holzkisten im Wasser versenkt. In einem bunten Durcheinander stehen sie nun auf dem Grund des Beckens herum oder sind im Sand versunken, wie ein gerade noch daraus hervorragender, gewölbter Truhendeckel beweist. Ganz offensichtlich sollen sie die Überreste der Ladung eines untergegangenen Schiffes darstellen, von dessen Wrack allerdings nichts zu sehen ist. Während wir so durch den Tunnel gleiten, bemerke ich an dessen Seitenwänden kleine Tafeln, die mir die verschiedenen Fischarten erklären. Und obwohl ich mir die Zeit nehme, einige zu lesen, bleibt mir leider keine davon in besonderer Erinnerung.

Vielleicht liegt das auch daran, daß ich plötzlich von einem großen Schatten abgelenkt werde, der unvermittelt über unseren Köpfen im Wasser vorbeizieht. Als ich nach oben blicke, läuft mir unwillkürlich ein Schauer über den Rücken, denn ich blicke direkt auf das mit Zähnen gespickte Maul eines großen Hais. Voller Würde zieht er gemächlich seine Bahn durch das Wasser, ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen. Seine lange Schwanzflosse schwingt dabei stetig hin und her. Es ist ein faszinierender und ob meines Wissens um die Gefährlichkeit dieses Meeresbewohners auch ein wenig gruseliger Anblick. Es ist schon bemerkenswert, daß mir der Anblick dieses großen Fisches eine solche Reaktion abnötigt und ich mich unwillkürlich glücklich schätze, von ihm durch die Acrylglaswand getrennt zu sein, während mir das Vorhandensein all dieser Wassermassen rings um mich herum, von denen mich ebenfalls nur diese vergleichsweise dünne Glasschicht trennt, vorher keinerlei Sorgen bereitet hat, obwohl ich nicht einmal schwimmen kann. Vielleicht rührt der Anblick dieses großen Tieres an gewisse Instinkte, die in uns Menschen angelegt sind und deren wir uns unter normalen Bedingungen gar nicht bewußt sind.

Der Hai zeigt mir, daß wir ganz offensichtlich die Pacific Shark Zone – die pazifische Haifisch-Zone – erreicht haben, die wir nun in dem Tunnel ebenso wie vorher den Shipwreck Explorer durchqueren. Und so bleibt er nicht der Einzige, den wir zu sehen bekommen. Den Erklärungstafeln zufolge können wir hier Bronzehaie, Kammzähnerhaie, Teppichhaie und Hundshaie beobachten, was ich einfach mal so hinnehme, denn wirklich unterscheiden kann ich die einzelnen Arten nicht. Dafür bin ich viel zu sehr mit angeregtem Staunen und vielfacher Bewunderung dessen, was ich hier zu sehen bekomme, beschäftigt. Manchmal ist es auch einfach nur schön und vollkommen genügend, etwas anzuschauen, zu genießen und zu bewundern, ohne daß ich es eingehend studieren und sezieren muß, um auch jedes Quentchen Information darüber einzusammeln.

Für ganz Mutige wird hier von Zeit zu Zeit noch eine besondere Attraktion geboten. Für einen zusätzlichen Obulus können sie sich in einem Netzkäfig durch das Haibecken ziehen lassen oder sich auch in einem Taucheranzug direkt hineinbegeben. In fachmännischer Begleitung, versteht sich. Nun, das soll tun, wer mag. Mir reicht der Blick des Beobachters von außen vollständig aus. Was ich mich allerdings frage, ist, wie man es schafft, die Haie hier in der Gefangenschaft bei Laune zu halten. Als Raubfische haben sie in der freien Natur einen sehr großen Bewegungsradius, der ihnen hier mit Sicherheit nicht dauerhaft geboten werden kann. Wie ich später erfahre, ist das tatsächlich ein besonders schwieriger Aspekt, mit dem das Aquarium von Beginn an zu kämpfen hatte. Als Kelly Tarlton damit begann, seine Idee von der Präsentation von Haifischen Wirklichkeit werden zu lassen, fing er viele der Tiere selbst. Sie im Aquarium anzusiedeln, war jedoch nicht so einfach, so daß es ihm erst nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang. Doch gerade diese so robust erscheinenden Raubfische erwiesen sich in der Gefangenschaft als besonders empfindlich, so daß es eine große Herausforderung darstellte, sie hier am Leben zu halten. Um dies jedoch nicht in Tierquälerei ausarten zu lassen, ist man zu der Praxis übergegangen, in den Gewässern Neuseelands heimische Haie nur kurz in dem Becken der Pacific Shark Zone zu halten und sie anschließend wieder im Fanggebiet auszusetzen. Es ist ein Kompromiß, da gibt es nichts zu diskutieren. Doch letztlich ist es wohl eine akzeptable Lösung für die Frage, mit der sich jeder Zoo, jeder Tierpark, jedes Aquarium auf der Welt, das den Menschen die Tierwelt nahebringen will, auseinandersetzen muß: Wie kann dies gelingen, ohne daß den Tieren dabei durch dauerhafte Gefangenschaft und unzureichende Lebensräume Leid zugefügt wird? Manche mögen diese Frage damit beantworten, daß dies generell nicht möglich sei und derartige Einrichtungen deshalb generell abzulehnen sind. Sie müßten sich in der Folge allerdings überlegen, wie sie es dann erreichen wollen, daß die Menschen die Tierwelt unmittelbar erfahren und etwas darüber lernen können, um sie anschließend wirklich wertzuschätzen und im Idealfall für ihre Erhaltung selbst aktiv zu werden.

Während wir so durch das riesige Becken gleiten und die Fische beobachten, ist mir nicht bewußt, daß diese in Wirklichkeit viel größer sind, als wir sie sehen. Seine Ursache hat dieser Effekt in der Lichtbrechung, die sich zwischen der Luft, dem Glas und dem Wasser ergibt. Sie führt dazu, daß die Tiere etwa ein Drittel kleiner erscheinen, als sie tatsächlich sind. Den ersten Tunnel schuf Kelly Tarlton übrigens selbst, indem er die dafür nötigen Segmente in einem aufwendigen Verfahren persönlich herstellte. Ob der heutige Tunnel noch dieser erste ist, sprich noch immer aus diesen Teilen besteht, weiß ich allerdings nicht zu sagen.

Hin und wieder begegnet uns bei unserer Reise durch das Becken des Shipwreck Explorers und der Pacific Shark Zone auf der anderen Seite der Tunnelwände eine übergroße steinerne Skulptur, die ich zu diesem Zeitpunkt für Götzenbilder halte. Allerdings kann ich mir keinen rechten Reim darauf machen, was sie hier in der Unterwasserwelt zu suchen haben. Erst später kommt mir aufgrund der Ähnlichkeiten der Gedanke in den Sinn, daß es sich bei den Darstellungen wahrscheinlich um Bildnisse der Māori-Kunst handelt. Der Antwort auf die Frage, warum sie hier im Becken plaziert wurden, bringt mich das allerdings auch nicht näher. Zumindest ist mir nicht bekannt, daß die Māori sich als Meerestaucher betätigt und große, übermannshohe Skulpturen auf dem Meeresgrund errichtet hätten. Ich begnüge mich zu guter Letzt mit der Erklärung, daß es sich wohl einfach um eine Art Dekoration handelt, die dem Aquarium ein wenig Lokalkolorit verleihen soll. Ob man das nun für zweckmäßig oder einfach nur kitschig halten will, mag jeder für sich selbst entscheiden.

Als wir das Ende des Acrylglastunnels erreicht und das Transportband endgültig verlassen haben, gelangen wir unmittelbar zum nächsten Bereich der Ausstellung, der als Fish Gallery bezeichnet wird. Waren die Wasserbecken beziehungsweise Lebensräume in den bisherigen Ausstellungsteilen stets groß oder gar riesig, kommen wir nun an vielen kleinen und höchstens mittelgroßen Aquarien vorüber, in denen wir unterschiedlichste Meeresbewohner aus den Gewässern rund um Neuseeland betrachten können. In einem ist beispielsweise ein Meeraal zu sehen, der sich allerdings so gut zwischen den vielen in seinem Aquarium wuchernden grünen Pflanzen versteckt, daß wir nur seinen Kopf mit dem breiten Maul zu sehen bekommen. Ein anderes Aquarium beherbergt einen Hummer, der sich mit seinen zehn langen, gliedrigen Beinen erstaunlich flink über den steinigen Boden bewegt. Und in wieder einem anderen hat sich ein Krake an die Frontscheibe geheftet, so daß seine unzähligen Saugnäpfe zu sehen sind, die wie an einer Schnur aufgereihte Knöpfe erscheinen. Drei Aquarien – drei völlig unterschiedliche Lebensformen. Und davon gibt es hier in der Fish Gallery noch unglaublich viel mehr. Diese schier unerschöpfliche Vielfalt des Lebens unter Wasser ist unglaublich faszinierend.

Wir haben die Fish Gallery noch nicht umfassend erkundet, da stehen wir plötzlich vor einem großen roten Portal. Eine breite Tür mit zwei massiven Flügeln wird links und rechts von senkrechten Ornamentbändern eingerahmt, deren Darstellungen wie sich verzweigende Doppelpfeile aussehen. Quer über dem Durchgang ist in großen Lettern zu lesen, wohin er uns führen wird: ins Seahorse Kingdom – das Königreich der Seepferdchen, den vielleicht liebenswertesten Meeresbewohnern. Als ich hindurchblicke, kann ich jedoch zunächst nur ein einziges dieser Tiere entdecken, und das ist aus Stein. In gerader Linie hinter der Tür schaue ich auf eine Wandplatte, die das mannshohe Relief eines Seepferdchens zeigt. Der gesamte Raum, den wir nun betreten, ist wie ein geheimnisvoller, versunkener Bau des Altertums gestaltet. Die Wände geben vor, aus massivem Stein gemauert zu sein, in den verschiedene Reliefs eingearbeitet sind, die das gleiche Muster wie neben dem Portal zeigen. Ebenso wie dieses werden sie mit kräftigem, rotem Licht angestrahlt. Um den Eindruck eines versunkenen Baus zu verstärken, ranken sich von der Decke her kräftige Wurzeln über die Wände. An einigen Stellen geben die Steine, die natürlich nur imitiert sind, ein Stück Wand frei, die mit der Darstellung im Wasser stehender Bäume, zwischen denen sich eine Vielzahl von Lianen ranken, bemalt ist, so daß der Eindruck entsteht, man blickte durch ein Fenster oder eine Lücke in der Mauer hinaus in einen sumpfigen Urwald. In einem besonders großen dieser „Fenster“ hat man Wissenswertes über die kleinen Meeresbewohner, denen dieser Ausstellungsbereich gewidmet ist, zusammengetragen. Daß Seepferdchen einen Kopf wie ein Pferd und einen Ringelschwanz wie manche Affen besitzen, ist mir dabei nicht neu. Daß sie ihre Augen wie ein Chamäleon unabhängig voneinander bewegen können, hingegen schon. Auch daß sie zur Veränderung ihrer Farbe in der Lage sind, so daß es ihnen möglich ist, sich an ihren aus Schwämmen und Seegras bestehenden Lebensraum anzupassen, war mir bisher nicht bekannt. Der vielleicht überraschendste Fakt ist jedoch, daß bei den Seepferdchen die Männchen die Nachkommen zur Welt bringen, die in einem Beutel am Bauch ihres Vaters verbleiben, bis sie groß genug sind, um selbständig zu überleben. Manch einer mag das sicher gewußt haben, für mich ist es neu. Und so freue ich mich, daß ich so ganz nebenbei wieder etwas gelernt habe.

Nun will ich die kleinen Tierchen aber auch sehen, und so spazieren wir ein Stück weiter in das Königreich hinein, wo wir uns alsbald inmitten einer Vielzahl kleiner und größerer Aquarien wiederfinden, in denen wir auf eine kunterbunte Vielfalt verschiedenster Arten von Seepferdchen treffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir betrachten Stachelige Pfeifenpferde und Dickbauchseepferdchen sowie viele andere Arten der kleinen Meeresbewohner. Einige leuchten in Rosa und Orange, andere sind von einem dunklen Braun, wieder andere scheinen fast durchsichtig zu sein. Hier treiben einige einfach so im Wasser, dort haben sich andere an einer Pflanze festgehakt, indem sie ihren Schwanz um deren lange Blätter geringelt haben. Und in einem Aquarium scheint ein Seepferdchenvater an der Scheibe seinem Seepferdchensohn – oder ist es eine Tochter? – zu erklären, was das für merkwürdige und gleichzeitig arme Wesen auf der anderen Seite des Glases sind, die dort auf zwei langen Extremitäten herumstaken und ganz ohne Wasser auskommen müssen, so daß ihnen nur übrig bleibt, mit der Luft vorliebzunehmen. Ich glaube, er meint uns.

Fasziniert gehe ich von einem Aquarium zum anderen, schaue hinein und versuche, all die kleinen Seepferdchen zu finden, die darin herumschwimmen. Manchmal ist das gar nicht so einfach, da sie sich farblich an ihre unmittelbare Umgebung angepaßt haben, ganz so, wie es auf der Wand am Eingang stand. Schließlich aber bin ich dann doch am letzten Aquarium in diesem Bereich vorübergekommen und wir verlassen das Seahorse Kingdom wieder, um in die Fish Gallery zurückzukehren.

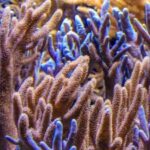

Die Vielfalt des Artenreichtums der Unterwasserwelten, die mir bereits vorher so eindrucksvoll erschienen war, setzt sich nun unmittelbar fort. Stachelige Kugelfische, die sich aufblasen können wie kleine Ballonigel, farbenprächtige Doktorfische – die einen tiefblau gefleckt mit gelbem Schwanz, die anderen ebenso tiefblau, aber gepunktet und gestreift mit einem gelben Ring um die Augen -, Clownfische, Steinfische, Kaiserfische, Muränen, Piranhas – ich kann mir gar nicht alle Arten merken, die ich hier auf engstem Raum zu sehen bekomme. Dazu jede Menge farbenprächtiger Korallen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Langsam gehe ich von Aquarium zu Aquarium und betrachte diese – ich wiederhole mich gern – faszinierenden, völlig fremdartigen Lebenswelten. Man könnte meinen, durch viele kleine Fenster auf andere Planeten zu blicken, dabei ist all das auf unserer Erde zu finden.

Irgendwann sind wir dann allerdings doch am letzten Aquarium angelangt und damit nicht nur am Ausgang der Fish Gallery, sondern auch an dem der gesamten Ausstellung. Eine Tür bringt uns hinaus und – in den Souvenirladen hinein, der für alle von Merlin Entertainments betriebenen Einrichtungen offenbar obligatorisch ist. Man kann sie nicht verlassen, ohne an all den Dingen vorüberzugehen, die dem geneigten Besucher angeboten werden sollen, damit er nach dem schönen Erlebnis seinen nun hoffentlich lockerer sitzenden Geldbeutel zückt, um das Eine oder Andere als Erinnerungshilfe käuflich zu erwerben. Ich schaue nur flüchtig hin, denn ich weiß bereits aus Erfahrung, daß ich von all dem Kram und Klimbim nichts brauche. Und da wir hier nun auch keine in eine Unterwasserlandschaft eingebettete Fotografie von uns abzuholen brauchen, durchschreiten wir zügig den gesamten Laden und stehen kurz darauf wieder auf dem Parkplatz zwischen dem Eingang und dem Tamaki Drive am Ufer der Okahu Bay.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Zufrieden lasse ich das gerade Erlebte in Gedanken noch einmal Revue passieren. Zwar wurde ich – der Globalisierung, die dafür sorgt, daß alles allüberall gleich aussieht, sei Dank – in meiner Erwartung, was das gleichgeschaltete Erscheinungsbild und Besuchererlebnis des typischen Sea Life-Aquariums betrifft, nicht enttäuscht, doch war es dennoch ein schöner und interessanter Rundgang, den wir gerade absolviert haben, gab es doch – ganz wie erhofft – einiges hier zu sehen, was einen stark regionalen Bezug hatte und außerordentlich lehrreich war. Und mit dem antarktischen Ausstellungsbereich gleich zu Beginn wurde mir sogar mehr geboten, als ich erwartet hatte.

Während ich noch darüber sinniere, schweift mein Blick über die Weite der vor mir liegenden Okahu Bay und des Waitematā Harbours, von dem sie ein Teil ist. Angesichts der Vielzahl der Segelboote, die auf den Wellen schaukeln, und der ausgedehnten Anlagen des Hafens, die ich in der Ferne am jenseitigen Ufer ausmachen kann, kommt mir die Frage in den Sinn, wie lange es diese faszinierende Unterwasserwelt, in die ich gerade einen Blick geworfen habe, in der freien Natur wohl noch geben wird angesichts des großen negativen Einflusses, den die Menschheit mit ihrem Wirken darauf ausübt, ohne groß darüber nachzudenken und ihm auch nur wenigstens ein bißchen entgegenzuwirken. Das durch die Klimaveränderungen bewirkte Abschmelzen der Eismassen an den Polen der Erde ist dabei vielleicht der populärste Effekt, der stets und ständig in aller Munde ist, weil sich dadurch die Klimadebatte wunderbar befeuern läßt. Und so diskutiert man über den Wandel des Klimas und die Maßnahmen dagegen, ohne auch nur das Mindeste zu erreichen. Tatsächlich habe ich den Eindruck, daß die ganze Klimadebatte zu einer Art Ideologie aufgeblasen wird, mit der man ganz wunderbar den Versuch unternehmen kann, neue Profitquellen zu generieren und gesellschaftlichen Reichtum weiter in die falsche Richtung umzuverteilen. In Bezug auf das Klima, das man ja vorgibt, retten zu wollen, erzielt man jedenfalls bisher keine nennenswerten Erfolge. Ginge es wirklich darum, den Planeten und das vielfältige Leben darauf zu retten, bliebe die Diskussion nicht allein auf das Klima beschränkt. Man spräche stattdessen über die Um- beziehungsweise Mitwelt, von der das Klima ja nur ein Teil ist. Umweltverschmutzung und Raubbau wären ebenso Gegenstand der Debatte wie Überlegungen, was man dagegen tun könnte. Man fragte sich, warum der Verbrennungsmotor am Pranger steht, die großen mit Schweröl betriebenen Containerschiffe aber nicht, und warum man überhaupt soviele davon fahren läßt, anstatt viel mehr auf regionale Produktion zu setzen. Man diskutierte nicht nur über Kohlendioxid erzeugende Gas- und Kohlekraftwerke, man thematisierte auch die Verschmutzung der Meere. Man verteufelte nicht nur Öl und Kohle, sondern zuallererst jeglichen Krieg, jegliche Waffenproduktion und alle sonstigen ausschließlich destruktiven Unternehmungen. Überhaupt diskutierte man nicht nur, sondern packte endlich gemeinsam an. Stattdessen plant man „Maßnahmen“ wie Kohlendioxid-Zertifikate, die nichts anderes sind als der Versuch, das Problem mit genau dem kapitalistischen System von Handel und Profit zu lösen, das es hauptsächlich verursacht hat.

Allein, hier am Ufer der Okahu Bay ist von all dem nichts zu merken. Die Wellen schaukeln weiter die Boote und plätschern sanft ans Ufer, auf dem Tamaki Drive fahren Autos hin und her, ein sanftes Lüftchen weht uns um die Nase und die Sonne schickt ihre wärmenden Strahlen zu uns herunter. So lege ich diese Gedanken innerlich zur Seite und widme mich wieder dem heutigen Tag, der noch lange nicht vorüber ist. Schließlich haben wir gerade einmal den frühen Nachmittag erreicht und somit Zeit genug für weitere Unternehmungen. Weil aber unser nächstes Ziel doch ein ganzes Ende weiter entfernt ist als die Strecke, die wir zwischem dem Michael Joseph Savage Memorial und Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium zurückzulegen hatten, wollen wir es dem Auckland Explorer diesmal gestatten, uns zu unserem nächsten Ziel zu bringen. Und so stehen wir kurz darauf an der nahegelegenen Haltestelle mit dem gelb-blau-roten Schild und warten auf den nächsten Bus.

Sie können alle Fotos auch direkt auf Flickr anschauen.

Aus rechtlichen Gründen kann ich Aufnahmen aus dem Inneren von Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium leider nicht auf dieser Seite zeigen.

Für alle Fotos gilt die folgende Lizenz:

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

Referenzen

| ↑1 | Im Original heißt es: „Antarctic explorers spent up to 3 years living in a hut like this, in the coldest, windiest, driest place on Earth!“ |

|---|