Wie ich auf Lava wandelte und trotzdem keine brennenden Sohlen bekam

Als ich am vierten Tag unseres Aufenthalts in Auckland – es ist der siebte unserer Reise – kurz nach dem Aufstehen aus dem Fenster unseres Hotelzimmers blicke, ist der Himmel wolkenverhangen. Nicht wie tags zuvor einfach nur stärker bewölkt, sondern über weite Strecken grau. Es sieht nach Regen aus. Nun, es kann ja nicht immer nur die Sonne scheinen.

Und wie ich da so stehe und hinausschaue, habe ich das Gefühl, daß das Wetter irgendwie ganz gut zu meinem momentanen Empfinden paßt. Denn auch mir ist gewissermaßen ein wenig grau zumute, verspüre ich doch seit dem gestrigen Tag die ersten Anzeichen einer sich nähernden Erkältung. Nichts, was wirklich schlimm wäre. Doch was sich vordem lediglich als ein leichtes Kratzen im Hals bemerkbar gemacht hatte, ist heute bereits ein dauerhaft spürbarer Schmerz, den ich als störend empfinde. Dabei fühle ich mich ansonsten überhaupt nicht krank. Und doch drückt die Aussicht, in den nächsten Tagen möglicherweise an einer Erkältung herumzulaborieren, auf meine Stimmung, die dementsprechend ausfällt, wie der Himmel aussieht: grau.

„Ach was“, rufe ich mich selbst zur Ordnung. „Ich werde nicht krank!“

Wahrscheinlich verspüre ich nur eine allergische Reaktion auf irgendwelche hier herumfliegenden Pollen, die ich nicht gewohnt bin, versuche ich mir einzureden, um mich aus meiner trüben Stimmung zu reißen. Schließlich bin ich nicht um die halbe Welt gereist, um hier krank herumzusitzen, wo es doch soviel zu sehen und zu unternehmen gibt.

Und um mich von dem Schmerz in meinem Hals abzulenken, packe ich meine Siebensachen für den heutigen Tag zusammen. Als ich damit fertig bin, ist es auch schon Zeit, zum Frühstück hinunterzugehen. Das ist in unserem Hotel ganz anständig. Eier, Speck und Würstchen gehören ebenso wie Pancakes zum Angebot, was in Ländern, die im Einflußbereich des einstigen britischen Empires lagen, eine Selbstverständlichkeit ist. Wer es konventioneller oder einfach nur der Gesundheit weniger abträglich mag, hat meist auch die Wahl, das sogenannte kontinentale Frühstück zu nehmen – eine Bezeichnung, die den Blickwinkel der Bewohner der britischen Inseln auf die Frühstücksgewohnheiten, die auf dem europäischen Kontinent vorherrschend sind, widerspiegelt. Interessant ist, daß man das in allen Ländern des Commonwealths so nennt, also auch hier in Neuseeland, wo die Bezeichnung eigentlich nicht sonderlich viel Sinn ergibt, würde man sie doch bestenfalls auf den australischen Kontinent beziehen können. Doch auch dort spricht man, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, vom kontinentalen Frühstück und meint eines, das man für ein europäisches hält. Nun kenne ich mich, wenn ich ehrlich bin, nicht mit allen Frühstücksgewohnheiten in den vielen verschiedenen Ländern unseres schönen Kontinents aus. Doch als Deutscher sollte man, wenn man das kontinentale Frühstück bestellt, nicht erwarten, dabei etwas vorgesetzt zu bekommen, was man von zu Hause kennt. Man würde mit ziemlicher Sicherheit enttäuscht werden, es sei denn, man zieht es vor, lediglich Toastbrot zu frühstücken, das mit Butter bestrichen und etwas Wurst oder Käse belegt ist. Marmelade und Honig sind natürlich auch im Angebot. Viel mehr aber nicht. Brötchen? Fehlanzeige. Schwarzbrot? Hier völlig unbekannt. Immerhin kann man die Brotscheiben toasten. Dennoch ißt man sich an dem Zeug eher hungrig. Jedenfalls geht es mir stets so.

Eine besondere Erwähnung verdient ein Brotaufstrich, der in Australien überall zum Frühstücksangebot gehört, aber auch hier in Neuseeland anzutreffen ist: Vegemite. Ausgesprochen wird das in etwa als „Wedschimeit“. Als ich ihn auf dem Frühstücksbüfett gewahre, fällt mir eine Begebenheit wieder ein, die sich zweieinhalb Jahre zuvor während unserer Australienreise in dem kleinen Ort Erldunda zugetragen hat. Nun, eigentlich ist Erldunda gar kein Ort, sondern lediglich ein sogenanntes Roadhouse an der Kreuzung, wo der Lasseter Highway auf den Stuart Highway trifft. Letzterer verbindet Port Augusta im Süden mit Darwin im Norden und durchquert das inmitten des australischen Outbacks gelegene Alice Springs. Der Lasseter Highway zweigt von ihm ab und führt in westlicher Richtung zum Uluru, jenem berühmten Berg, der in unseren Breiten auch als Ayers Rock bekannt ist. Während unseres Besuchs in Alice Springs hatten wir eine zweitägige Tour unternommen, die uns zunächst zum Kings Canyon führte und tags darauf zum Uluru. Zu beiden Orten führt der Weg von Alice Springs über Erldunda. Um nun nicht die gesamten 250 Kilometer, die Erldunda von Alice Springs entfernt liegt, an beiden Tagen zurücklegen zu müssen, hatten wir in dem Roadhouse übernachtet. Mit diesem Begriff bezeichnet man in englischsprachigen Ländern Raststätten, die Durchreisenden alles für die Reise Notwendige bieten, wozu bei Bedarf natürlich ein Dach über dem Kopf gehört. So verfügt auch Erldunda über eine Tankstelle, ein Restaurant, ein Motel und einen Caravanpark sowie eine Landebahn für Flugzeuge. Das ist dann aber auch schon nahezu alles. Da sich die Unterhaltungsmöglichkeiten lediglich auf ein Gehege für Emus und in klaren Nächten den phantastischen Sternenhimmel beschränken, plant hier niemand längere Aufenthalte ein. Doch dafür ist ein Roadhouse wie Erldunda auch nicht gedacht.

Am Ende des ersten Tages fuhr uns unser Bus also zu dieser Raststätte, wo ein Zimmer auf uns wartete, verbunden mit einem guten Abendbrot im Restaurant. Dieses nahmen wir gemeinsam mit unserer Reisegruppe ein, der wir uns für diese zwei Tage angeschlossen hatten, ein bunt zusammengewürfelter Trupp von netten Menschen aus verschiedenen Gegenden Australiens und der Welt. Einen gewichtigen Teil zur Unterhaltung trug unser Tour-Guide bei – die hiesige Bezeichnung für jemand, der in sich die Funktionen eines Fahrers, eines Reiseleiters, eines Organisators und eines Problemlösers für alle Belange der ihm anvertrauten Touristen vereint. Unserer war ein waschechter Australier, der uns den ganzen ersten Tag zum Kings Canyon und zurück kutschiert und uns die interessantesten, am Weg gelegenen Orte im Outback gezeigt hatte, die wir ohne ihn mit Sicherheit nie gefunden und gesehen hätten. Lautstark erzählte er nun uns am Tisch Versammelten einige Geschichten, an die ich mich nicht mehr genau erinnere, bis er schließlich auf Vegemite zu sprechen kam.

„Wir Einheimische“, so erklärte er grinsend, „haben stets einen Heidenspaß, wenn wir Touristen, vorzugsweise Europäer, dabei beobachten können, wie sie das erste Mal Vegemite probieren.“

Ganz besonders lustig sei es, so erzählte er uns, wenn es sich dabei um Deutsche handle. Die würden Vegemite wegen seiner braunen Farbe stets für so etwas wie ihre geliebte Haselnußcreme halten. Oder, wenn sie doch einmal genauer hinsehen, für einen süßen, sirupartigen Brotaufstrich. Aber nie, wirklich nie, rechneten sie mit dem, was Vegemite tatsächlich ist. Ganz offensichtlich bereitete ihm seine Geschichte großes Vergnügen, denn während er sie erzählte, brach er zwischendurch immer wieder in Gelächter aus, ohne daß die meisten seiner Zuhörer noch genau wußten, was ihn daran so amüsierte, war er doch bis zur Pointe noch gar nicht vorgedrungen.

Die bestand darin, daß es in den von ihm beschriebenen Situationen fast immer kommt, wie es wohl kommen muß: der unbedarfte, vorzugsweise deutsche Tourist streicht sich eine kräftige Portion Vegemite auf seinen Toast, beißt in froher Erwartung herzhaft hinein – und erstarrt förmlich. Langsam, ganz langsam, verzieht er angewidert das Gesicht, ganz offensichtlich mit sich ringend, ob er die als völlig ungenießbar empfundene Masse in seinem Mund herunterschlucken oder sich ihrer doch lieber entledigen soll. Daß dies ihn dabei möglicherweise beobachtende Einheimische stets köstlich amüsiert, dafür war unser Tourführer, der uns all dies beschrieb, mit seinem dröhnenden Gelächter, das seine Erzählung begleitete, der beste Beweis.

Denn der arme Tourist verspürt nun in seinem Mund anstatt der erwarteten Süße die Empfindung eines salzigen, malzigen, leicht bitteren Geschmacks. Vegemite hat nämlich nichts, aber auch gar nichts mit Nutella, Nudossi oder wie all die Nuß-Nougat-Cremes so heißen, zu tun. Und auch nicht mit süßem Sirup. Vegemite ist konzentrierter Hefeextrakt. Da es nur sehr wenig Zucker, dafür aber viel Vitamin B und andere der Gesundheit förderliche Stoffe enthält, kann man es durchaus als ein gesundes Lebensmittel ansehen, wenn man die acht Prozent Salz außer Acht läßt. Ein starker Gegensatz zu unseren Nußcremes. Oder eben Sirup. Der Geschmack ist, vorsichtig ausgedrückt, auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. So sehr, daß das 1922 von Cyril Callister entwickelte Produkt auch in Australien zunächst kein Erfolg war. Es bedurfte erst der kostenlosen Beigabe eines Glases Vegemite zu dem ebenfalls von Callister erfundenen, überaus erfolgreichen Schmelzkäse und der Zeit der Großen Depression um 1930, als die Verschwendung jeglicher Lebensmittel tabu war, um die Australier an den Geschmack zu gewöhnen. Heute gilt die braune Paste als der Inbegriff der typischen australischen Ernährung. Und weil ihr Geschmack so ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig ist, bezeichnen ihn die Australier als „the taste of Australia“ – den Geschmack Australiens. Auch unser Tourführer versäumte damals nicht, uns das stolz unter die Nase zu reiben. Soweit ich mich erinnere, wußte ich damals nicht so recht, ob ich seiner Geschichte und des Vergnügens, mit dem er sie erzählte, wegen amüsiert oder beleidigt sein sollte. Denn immerhin waren es seiner Meinung nach gerade wir Deutschen, die bei den Einheimischen für besonderes Amüsement sorgten. Da ich es jedoch nicht schaffte, angesichts der Herzlichkeit, die er gleichzeitig ausstrahlte, während er redete, mich wirklich beleidigt zu fühlen, amüsierte ich mich schließlich mit. Erst recht, weil mir meine eigene erste Begegnung mit Vegemite gleich am ersten Tag nach unserer Ankunft in Australien wieder in den Sinn kam, die, ich muß es gestehen, ziemlich exakt so abgelaufen war, wie er es beschrieben hatte. Auf der gesamten Reise durch den großen Kontinent war es mir anschließend nicht gelungen, mich an Vegemite zu gewöhnen. Und so mache ich nun, als ich es hier in Neuseeland wieder auf dem Frühstücksbüfett stehen sehe, einen weiten Bogen darum. Ich habe es damals übrigens nicht über’s Herz gebracht, unserem Tourführer zu erzählen, daß wir beide zu eben jenen Deutschen gehörten, die er in seiner Geschichte für ihr Potential, ihn zu amüsieren, so sehr gewürdigt hatte. Diese Verlegenheit wollte ich ihm dann doch lieber ersparen…

Nachdem der letzte Toast aufgegessen und die letzte Tasse Kaffee beziehungsweise Tee ausgetrunken ist, erheben wir uns von unseren Stühlen und gehen zurück in unser Zimmer, doch nur, um unsere Sachen zu holen, die wir für unsere heutige Tagestour benötigen. Kurz darauf verlassen wir durch die große Eingangstür in der Lobby unser Hotel und finden uns auf der Wellesley Street wieder. Zu Fuß spazieren wir erneut in Richtung des an der Waterfront gelegenen Fährterminals, denn unser heutiges Ziel ist nur mit dem Schiff zu erreichen. Weil dessen Abfahrt aber noch eine ganze Weile hin ist, lassen wir uns viel Zeit und gehen gemächlich durch die kleineren Nebenstraßen des Central Business Districts Aucklands.

Nicht allzu weit von unserem Hotel entfernt entdecke ich in der Elliott Street etwas, das ich in Auckland bisher noch kaum irgendwo wahrgenommen habe: ein Graffiti. Allerdings ist es keines, wie man es in deutschen Städten so oft findet und das man eher als Schmiererei bezeichnen muß. Nein, hier handelt es sich um ein kleines Kunstwerk, das sich dem Betrachter auch erst mit einigem Abstand offenbart, verziert es doch die Vorderseiten der Stufen einer Treppe im Eingang eines Gebäudes. Es zeigt das Gesicht einer jungen Frau, die den Blick nach oben richtet, um den sie einhüllenden Schneeflocken entgegenzusehen. Ihr Gesicht und ihre Haare scheinen sich nach hinten immer mehr in den Schwaden wallenden Nebels aufzulösen oder aber aus diesen hervorzugehen, je nach Fantasie des Betrachters. Die purpurnen und blau-schwarzen, winterliche Stimmung vermittelnden Farbtöne der wabernden Luftschichten gehen mit zunehmender Entfernung von ihrem Gesicht mehr und mehr in helle Gelb- und Rottöne über, die den Eindruck lodernden Feuers erwecken. Ob es den Winter besiegen kann? Oder wird es von diesem überwältigt werden? Ich bin mir nicht recht schlüssig. Auf jeden Fall ist es ein schönes Bild, das mich da im Vorbeigehen gefesselt und zum Innehalten bewegt hat.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Als wir wenig später dort, wo die Queen Street auf die Quay Street trifft, die Waterfront erreichen, liegt das Kreuzfahrtschiff, das zwei Tage zuvor bereits am Queens Wharf längsseits festgemacht hatte, immer noch dort vor Anker. Offenbar hat die Crystal Serenity, wie das Schiff den großen Lettern an seinem Rumpf zufolge heißt, es nicht sonderlich eilig. Nun, Auckland hat ja auch einiges zu bieten, was anzusehen sich lohnt, wie wir nun aus eigener Erfahrung bestätigen können.

Da unsere Fähre erst in knapp zwei Stunden abfahren wird, nutzen wir die uns dadurch zur Verfügung stehende Zeit, um die Waterfront noch ein wenig zu erkunden. An unserem ersten Abend waren wir die Quay Street in Richtung des Viaduct Bassins entlanggegangen, daher schlagen wir jetzt die entgegengesetzte Richtung ein und spazieren den Roten Zaun entlang, der uns nun auf der linken Seite der Straße begleitet. Hinter den durchgehend roten Zaunstäben dehnt sich das Hafengelände, im vorderen Bereich meist eine weitgehend leere, betonierte Fläche, auf der vereinzelt Autos parken, während dahinter die Wasser des Waitematā Harbours mal näher, mal weiter entfernt wogen, je nachdem, ob wir gerade einen der zahlreichen Piers oder eines der zwischen ihnen liegenden Hafenbecken passieren. Hafenkräne, Lagerhallen, vor Anker liegende Kutter, Schlepper und große Frachtschiffe bestimmen das Bild, das sich uns bietet, wenn wir den Blick durch den Zaun lenken.

Die gegenüberliegende Straßenseite gehört hingegen vollständig der Stadt. Hier bestimmen zunächst moderne Geschäfts- und Bürohäuser das Bild, einige mehr, anderer weniger hoch. Nichts jedoch, was sonderlich in Erinnerung bleiben würde. Das ändert sich erst, als wir die von links in die Quay Street einmündende Gore Street passiert haben. An der Straßenecke erhebt sich ein dreistöckiges Gebäude, das mit seiner gelben Ziegelfassade und den die Stockwerke voneinander trennenden Gesimsen so offensichtlich aus einer anderen Zeit stammt, daß es der an dem oben aufgesetzten, terrassenartig ansteigenden und mit weißen Steinkugeln verzierten Scheingiebel plazierten Jahreszahl 1898 gar nicht bedarf, um das 19. Jahrhundert als seinen zeitlichen Ursprung zu vermuten. Die Vorderfront dieses Hauses Quay Street 266 gliedert sich in fünf Fensterachsen, die voneinander durch Pilaster getrennt werden, deren zwei weitere die Fassade an den beiden Außenseiten abschließen. An der mittleren Achse sind die sie einfassenden Pilaster gedoppelt und gehen nach oben hin direkt in den Scheingiebel über, der sie mit einem kleinen, bekrönenden Giebeldreieck abschließt. Das Erscheinungsbild der Fassade wird von den regelmäßig angeordneten, nahezu quadratischen, meist zweigeteilten Fenstern im zweiten und dritten Stock bestimmt. Lediglich in der hervorgehobenen mittleren Achse sind diese etwas größer und bestehen nicht aus zwei, sondern aus drei Scheiben. Das Erdgeschoß ist mit großen, repräsentativen Rundbögen versehen, die sowohl die hier stets dreiteiligen Fenster als auch die beiden Eingangsportale überwölben, deren eines sich in der mittleren Achse befindet und angesichts des dreieckigen Türgiebels zweifellos das Hauptportal ist, während das andere in der linken äußeren Achse ohne einen solchen Schmuck auskommt. Über den Rundbögen befindet sich unter dem Gesims, das den ersten Stock vom Erdgeschoß abgrenzt, ein durchgängiger weißer Streifen, auf dem große, steinerne, etwas vorstehende und ebenfalls weiße Lettern aufgebracht sind. „The Northern Steamship Company Ltd.“ ist dort zu lesen – fünf Wörter über fünf Fenstern, je Fenster eines.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Die auch kurz als NSS bezeichnete Schiffahrtsgesellschaft befuhr in den Jahren von 1881 bis 1974 die Gewässer rund um die nördliche Hälfte der Nordinsel Neuseelands. Als sie Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Geschäftsgebäude benötigte – das alte in der Queen Street war zu klein geworden -, ließ sie das Gebäude, das wir nun vor uns sehen, vom Architekten Arthur P. Wilson entwerfen und anschließend nach seinen Plänen errichten. 1898 fertiggestellt, wurde es von der Firma im Jahr darauf bezogen.

Der neue Unternehmenssitz befand sich dabei auf einem Areal, das man vom Auckland Harbour Board, der städtischen Betreibergesellschaft des Hafens, gepachtet hatte und das noch wenige Jahrzehnte zuvor von den Fluten des Waitematā Harbours überspült wurde. In den 1860er Jahren hatte man für den weiteren Ausbau der Siedlung Auckland, zu dem unter anderem auch die Anlage einer Eisenbahnstrecke gehörte, begonnen, Land aufzuschütten, was die Küstenlinie vor dem heutigen Central Business District dramatisch veränderte. Ganze Buchten und Landzungen verschwanden, als man das Wasser Stück für Stück zurückdrängte, um neue Gebiete zu schaffen, die man bebauen konnte. Namen wie Freemans Bay, Commercial Bay, Official Bay und Mechanics Bay, Point Stanley und Point Britomart sind heute nur noch in den Geschichtsbüchern oder auf alten Karten zu finden. So bekommt der Name Waterfront, unter dem das Areal heute bekannt ist, eine ganz neue Bedeutung.

Das Firmengebäude der Northern Steamship Company besaß zunächst lediglich zwei Stockwerke. Gußeiserne Säulen stützten die hohen Decken mit dem dunkelgrünen Gebälk. Hier war genug Platz für das öffentliche Büro der Gesellschaft, einen Telefonraum, das Büro des Managers, weitere Räume für die Mitarbeiter und einen Sitzungssaal. War all das über das zentrale Portal zu erreichen, so führte die östliche Tür, die ich links an der Frontseite bemerkt hatte, vom Gebäude zu den Kais, die die Passagiere über einen Steg erreichen konnten – ein Umstand, der es ihnen erlaubte, den damals noch allgegenwärtigen Schlamm zu vermeiden, denn das Gelände war noch lange nicht so mit Beton und Asphalt versiegelt, wie es heute der Fall ist. Ein Lagerhaus, das sich auf der Rückseite des Firmengebäudes befand, war ebenfalls über diese Tür zu erreichen. Als das expandierende Unternehmen im Jahre 1921 mehr Platz für Unterkünfte und eine Wäscherei benötigte, erweiterte man das zweistöckige Haus um eine dritte Etage.

Bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts machte der nach wie vor auf die Schiffahrt konzentrierten Gesellschaft die Konkurrenz von Eisenbahn und Straße zu schaffen. Die Zahl der Passagiere ging mehr und mehr zurück, was das Unternehmen zwang, deren Transport immer weiter einzuschränken und entsprechende Schiffahrtslinien einzustellen. Es verlegte sich daher auf den Handel und den Transport von Waren, doch auch das erwies sich mit der Zeit als immer weniger profitabel, da deren Beförderung mit Eisenbahn und Lastkraftwagen einfach schneller vonstattenging. Eine Zeitlang konnte die Northern Steamship Company, die natürlich längst nicht mehr mit Dampfschiffen unterwegs war, noch mit dem Handel zwischen den neuseeländischen Inseln und auch mit Australien überdauern, doch 1974 wurde das Unternehmen dann schließlich aufgelöst. Das Gebäude ging in den Besitz des Auckland Harbour Boards über, dem das Land, auf dem es stand, sowieso gehörte. Heute beherbergt der einstige Sitz einer Schiffahrtsgesellschaft eine Bar.

Direkt gegenüber befinden sich im Roten Zaun mehrere nebeneinanderliegende Tore, die, wären sie geöffnet, Zugang zum Hafengelände dahinter gewährten. Für uns ist das eine weitere Gelegenheit, die kunstvolle Gestaltung dieser gewaltigen schmiedeeisernen Konstruktion eingehend zu betrachten und angemessen zu bewundern. Auch hier sind in der Mitte der Torflügel die großen wappenartigen Siegel des Auckland Harbour Boards angebracht, wie sie uns schon am Tor zum Queens Wharf begegnet waren. Und auch die großen Laternen mit den kleinen bärtigen Männerköpfen an ihren Sockeln fehlen natürlich nicht und bekrönen elegant-gewaltig die Torpfosten.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Wir setzen unseren Weg fort und spazieren weiter den Roten Zaun entlang. Meine Hoffnung, noch einige weitere altehrwürdige Gebäude wie das der einstigen Northern Steamship Company zu sehen zu bekommen, erfüllt sich allerdings leider nicht, sieht man einmal von einem als Quay Buildings bezeichneten Bau ab, bei dem ich mir allerdings nicht ganz sicher bin, ob es sich dabei nicht einfach nur um einen auf alt getrimmten modernen Bau handelt. Das einzige weitere wirklich ältere Gebäude ist ein langgestreckter einstöckiger Ziegelbau mit Spitzdach, den wir an der Ecke Quay Street und Britomart Place antreffen und bei dem es sich, wie ich zunächst vermute, um ein altes Lagerhaus handeln könnte. Heute scheint der Aufschrift „Brew on Quay“ und den wenigen Tischen und Stühlen auf dem schmalen Gehsteig nach zu urteilen darin ein Restaurant der Art untergebracht zu sein, die man bei uns Brauhaus nennt. Daß ich mit der Lagerhaustheorie falsch liege, finde ich bei späteren Recherchen heraus. Tatsächlich handelt es sich bei dem im Jahre 1903 errichteten Gebäude um den einstigen Hauptsitz der Colonial Sugar Refining Company, was man mit Koloniale Zuckerraffinerie-Gesellschaft übersetzen könnte. Die Gesellschaft hatte ihr Hauptquartier nahe dem Hafen errichtet, mußte es später aber aufgeben, als sich das Zuckergeschäft auf dessen andere Seite verlagerte. So brachte man in dem Gebäude die Polizei unter, die es als Operationsbasis für ihre Suche nach Kriminellen an den Kais benutzte. Weil das nahe der Innenstadt gelegene Hafengelände schließlich seiner ursprünglichen Funktion verlustig ging, als der Hafen von Auckland mehr und mehr in östlicher Richtung verschoben wurde, schloß man 1993 diese Polizeistation. Vielleicht ist es ein Hinweis auf die Art und Weise, wie unsere heutige, schwerpunktmäßig auf Dienstleistungen ausgerichtete westliche Gesellschaft tickt, daß auch dieses historische Gebäude, genau wie das einstige Firmengebäude der Northern Steamship Company, nun ein Etablissement des Gastgewerbes beherbergt.

Wir gehen noch ein Stück weiter. Die Gegend wird jedoch immer uninteressanter. Auf der rechten Straßenseite zieht sich nun ein Parkhaus scheinbar endlos hin. Links haben wir immer noch den Roten Zaun neben uns, der jetzt aber lediglich aus einfachen, völlig schmucklosen Zaunfeldern besteht, in denen sich Stab an Stab reiht. Gerade überlegen wir, unsere Wanderung die Quay Street entlang abzubrechen und umzukehren, da hört der Rote Zaun neben uns plötzlich auf und tritt etwa zwei Meter vom Gehweg zurück, um einer mit Ziegeln gepflasterten geneigten Ebene Platz zu machen, die an ihrem hinteren Ende von einer merkwürdigen langgestreckten Wand begrenzt wird, deren Sinn sich mir nicht so recht erschließt. Sie ist durch einen massiven blau-grauen Stahlrahmen eingefaßt und in eine Reihe von Wandfeldern unterteilt, deren jedes aus einer großen gerippten Metallplatte besteht, die links, rechts und unten von Glasscheiben umgeben ist, durch die man auf das Hafengelände dahinter sehen kann. Dieses wird auf der gesamten Länge der Wand etwa fünf Meter weit von einem Dach überschattet, das von großen, galgenartigen Metallpfeilern gehalten wird, die zum Balanceausgleich über rückwärtige Ausleger verfügen, deren Stützen als Säulen am vorderen Ende der schrägen Ebene stehen und diese so in zu den Wandfeldern passende Bereiche einteilen. Ganz schön viel Aufwand für die lediglich teilweise Überdachung eines großen Platzes. Aber es wird sich schon jemand etwas dabei gedacht haben, geht es mir durch den Kopf, und ich wende mich einem ungleich interessanteren Detail zu, das mir just in diesem Augenblick zu meinen Füßen ins Auge springt.

Im zweiten der Felder, in die die geziegelte Schrägebene durch die Stützsäulen unterteilt wird, ist nämlich ein vornehmlich in Blau und Gelb gehaltenes Mosaik in den Boden eingelassen. Es ist in zwei Teile geteilt, deren linker, größerer ein Segelschiff mit tiefblauen Segeln inmitten eines aufgewühlten Meeres von ebensolcher Farbe zeigt, über dem sich ein gelber Himmel wölbt, an dem links das Kreuz des Südens prangt, während rechts ein Schweifstern herniederstürzt. Der Rumpf des Schiffes zeigt am Bug einen breiten Streifen in den Farben des Regenbogens, während an seiner Seite in großen Buchstaben das Wort GREENPEACE zu lesen ist. Umrahmt ist das Mosaik von einem Streifen aus schwarzen Fliesen, über die sich am linken, oberen und rechten Rand ein blaues Band windet. Der untere Rand ist ebenfalls mit großen Lettern beschriftet. RAINBOW WARRIOR lese ich, gefolgt von der Wiederholung des Wortes GREENPEACE.

Der rechte Teil des Mosaiks setzt das Bild des gelben Himmels und des blauen Meeres fort, über das jedoch das Bild mit dem Gerippe einer Echse gelegt ist, das mich in seiner Darstellung irgendwie an ein Röntgenbild erinnert. Darüber befinden sich drei weiße Bereiche, die mit dem Text, den sie enthalten, ein wenig wie Sprechblasen in einem Comic wirken. Als ich beginne, den Text zu lesen, wird mir sehr schnell klar, daß ich hier ein Denkmal vor mir habe, das an ein sehr ernstes Ereignis der Weltgeschichte erinnert[1]Der Text lautet im Original: At Marsden Wharf in July 1985 the Rainbow Warrior, the flagship for Greenpeace, was bombed and sunk by agents of the French Government killing photograper Fernando … [Weiterlesen]:

Im Juli 1985 wurde die Rainbow Warrior, das Flaggschiff von Greenpeace, am Marsden Wharf von Agenten der französischen Regierung bombardiert und versenkt, wobei der Fotograf Fernando Pereira getötet wurde. Das Schiff war auf dem Weg in den Pazifik, um friedlich gegen französische Atomtests zu protestieren. Die öffentliche Empörung und der anhaltende Druck führten dazu, daß Frankreich die Bombentests nach 1995 einstellte und irreparable Schäden auf Moruroa hinterließ.

Heute inspiriert die Rainbow Warrior II die Menschen überall auf der Welt, da sie weiterhin rund um den Globus ein „Zeugnis ablegt“ gegen Atomwaffen und alle anderen zerstörerischen Umweltpraktiken.

„Einen Regenbogen kann man nicht versenken“

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Die Rainbow Warrior war, wie hier zu lesen ist, nicht nur irgendein Gefährt der Umweltschutzorganisation Greenpeace, sondern deren Flaggschiff. Sie war aus dem Nordpazifik eingetroffen, wo sie bei der Evakuierung der durch die Atomtests der 1950er und 1960er Jahre gesundheitlich geschädigten Bewohner des zu den Marshallinseln gehörenden Rongelap-Atolls geholfen hatte, um nun an einer Protestaktion teilzunehmen, mit der sich die Organisation gegen die Atomwaffentests wandte, die Frankreich nach wie vor auf dem Mururoa-Atoll[2]Bei uns ist die Namensvariante Mururoa gebräuchlich. In der Sprache der Polynesier lautet der Name des Atolls allerdings Moruroa. durchführte. Geplant war, daß die Mannschaft der Rainbow Warrior die Auswirkungen dieser Tests überwachen sollte – ein Vorhaben, das der französischen Regierung offenbar ein Dorn im Auge war und das sie zu verhindern trachtete.

Und so brachten, als das Schiff am 10. Juli des Jahres 1985 am Marsden Wharf, einem Pier des Hafens von Auckland, vor Anker lag, Agenten des französischen Geheimdienstes unter Wasser Sprengsätze an seinem Rumpf an, deren Detonation nicht nur die Rainbow Warrior so stark beschädigten, daß sie schließlich sank, sondern auch den an Bord befindlichen niederländisch-portugiesischen Greenpeace-Fotografen Fernando Pereira das Leben kosteten. Heute würde man solch einen Anschlag, verübt auf ein ziviles Schiff, ungeschminkt als das bezeichnen, was er ist: Terror. Und es war eine westliche Regierung, die ihn in Auftrag gab.

Natürlich nahmen die Neuseeländer ein solches Verbrechen, das auf ihrem Territorium verübt wurde, nicht einfach hin. Die Polizei konnte zwar nicht alle, aber immerhin zwei der Attentäter ausfindig machen und verhaften. Sie wurden in der Folge zu jeweils zehn Jahren Gefängnis verurteilt, später jedoch auf Vermittlung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Javier Pérez de Cuéllar, an Frankreich übergeben, das sie zwar zunächst vereinbarungsgemäß auf einem französischen Stützpunkt im Pazifik in Haft behielt, doch einige Zeit später zurückholte. So kam es schließlich, daß sie zwar als einzige der an der Tat Beteiligten überhaupt zur Verantwortung gezogen wurden, ihre Strafe aber dennoch nicht vollständig absitzen mußten.

Als die Umweltschutzorganisation Greenpeace im September 2001 ihr dreißigjähriges Bestehen feiern konnte, nahm man das zum Anlaß, dieses Denkmal vor dem Marsden Wharf zu errichten. Die Künstlerinnen Vicki Worthington und Claudia Pond Eyley entwarfen das Mosaik und Jan Morrison übernahm die Realisierung. Wir waren bereits in der St. Mary’s Church einem Werk der neuseeländischen Malerin und Filmemacherin Pond Eyley begegnet. Dort hatte sie die sogenannten Frauenfenster gestaltet.

Heute ist der Anschlag auf die Rainbow Warrior wohl weitgehend in Vergessenheit geraten, auch wenn Denkmale wie dieses – ein weiteres befindet sich bei den Cavalli-Inseln vor der Matauri Bay, wohin man das Wrack der Rainbow Warrior schließlich brachte, um es endgültig zu versenken – daran erinnern. Und so besteht leider auch nur wenig Hoffnung, daß die Aufforderung, die inmitten des Mosaiks dessen beide Teile miteinander verbindet, in der aktuellen Zeit und der näheren Zukunft beherzigt werden wird[3]Im Original: „Let the world be nuclear-free!“:

Laßt die Welt atomwaffenfrei sein!

Für uns ist es nun an der Zeit, den Rückweg in Richtung Fährterminal anzutreten, denn die Abfahrtszeit unseres Schiffes rückt langsam näher. Damit wir nicht denselben Weg zurückgehen müssen, den wir gekommen sind, biegen wir, als wir den Britomart Place wieder erreichen, in diesen ein, zur Kenntnis nehmend, daß der Name für uns als Deutsche, die wir Place wegen der klanglichen Ähnlichkeit zuerst mit Platz übersetzen, etwas irreführend ist, handelt es sich doch keineswegs um einen Platz, sondern um eine Straße. Wäre es einer, spräche man hier wohl eher vom Britomart Square. Um jedoch nicht zu weit von dem Weg zu unserem Ziel, dem Fährterminal, abzukommen, nehmen wir bereits die nächste Querstraße, die wir nun in Richtung Queen Street entlangwandern. Viel Erinnernswertes bekomme ich hier allerdings nicht zu sehen. Die Tyler Street ist lediglich eine schmale Straße, die zwischen vergleichsweise gesichtslosen Häusern entlangführt, bis sie schließlich am Britomart Transport Centre auf die Queen Street trifft. Das gibt uns noch einmal Gelegenheit, sowohl dessen rückwärtigen Glaspavillon als auch sein an der Queen Street gelegenes Empfangsgebäude, das einstige Hauptpostamt der Stadt, zu betrachten.

Gegenüber dem altehrwürdigen Gebäude, das ebenso wie das Ferry Building im Stil des Edwardianischen Barocks gestaltet ist, liegt auf der anderen Seite der Queen Street ein kleiner Platz. Um ihn zu erreichen, müssen wir den Busbahnhof, zu dem die westliche Straßenseite umfunktioniert worden ist, durchqueren. Eigentlich ist es einfach eine lange Abfolge von Haltestellen, die zwischen Quay Street und Customs Street West aneinandergereiht und mit einem auf Stützen ruhenden Dach versehen sind, das die Wartenden vor möglicherweise vom Himmel herniederstürzenden Wasser schützt. Der besagte kleine Platz, von dem ich nicht einmal weiß, ob er überhaupt einen Namen besitzt, ist zwischen zwei Hochhäusern gelegen und an sich nicht sonderlich spektakulär. Mein Interesse weckt lediglich ein kleiner Brunnen in seiner Mitte, der aus zwei großen, übereinandergelegten Steinen dunkelbrauner Färbung besteht, in die kunstvolle Schnörkel und Ornamente eingemeißelt sind. Während am oberen Ende der beiden Steine unaufhörlich Wasser austritt, an ihnen herunterrinnt und sich in ein kleines, quadratisches Becken mit vielleicht eineinhalb Metern Seitenlänge ergießt, ist das eigentlich Interessante das, was sich nur gelegentlich ereignet. An der Spitze des oberen Steins flammt in unregelmäßigen Abständen immer wieder ein kleines Feuer auf, brennt für ein paar Augenblicke und erlischt dann wieder. Ob ihm der Brennstoff immer wieder entzogen wird oder ob das Wasser es nach kurzer Dauer wieder löscht, kann ich, der ich lediglich zu ihm hinaufschauen kann, nicht ergründen. Letztlich spielt es aber auch keine Rolle. Mich fasziniert die diesem Brunnen innewohnende Koexistenz der beiden gegensätzlichen „Elemente“ Feuer und Wasser. Beiden gemein ist, daß es für uns Menschen stets ein Quell der Ruhe ist, ihrer steten, sich beständig ändernden Bewegung zuzusehen und den sanften Geräuschen, die sie begleiten – das Rauschen der Wellen oder das Tröpfeln und Wispern rinnenden Wassers ebenso wie das Knistern und Prasseln von Flammen – zu lauschen. In diesem überaus interessanten und ästhetisch schönen Kunstwerk sind beide Elemente harmonisch miteinander vereint.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Nachdem wir dem Brunnen eine Zeitlang fasziniert zugesehen haben, ist es jedoch Zeit, uns zum Fährterminal zu begeben. Denn schließlich wollen wir die Fähre, die uns dem eigentlichen Ziel des heutigen Tages näherbringen soll, keineswegs verpassen.

Und so stehen wir wenig später auf der Plattform, von der aus wir auf das Schiff gelangen und die hier Gate heißt, genau wie an einem Flughafen, was aber auch ganz passend ist, wenn man bedenkt, daß es in der Fliegerei auch Luftschiffe gibt. Die Anzeigetafel am Gate 2B kündigt unsere Fähre bereits an: Rangitoto Island. Die Vulkaninsel.

Nachdem wir diese markante grüne Insel mit dem weithin erkennbaren Berg in den vergangenen Tagen immer wieder vor Augen gehabt haben, wollen wir sie uns nun endlich einmal genauer ansehen. Es liegt in der Natur der Sache, daß der einzige Weg dorthin ein Schiff erfordert. Glücklicherweise ist das aber kein Problem, denn die Fähren des Unternehmens Fullers Ferry bringen regelmäßig jeden, der dorthin will, hinüber. Und natürlich auch wieder zurück. Die Tickets haben wir schnell erstanden, und nun warten wir, daß wir unsere Fähre betreten können.

Das ist wenig später der Fall. Wieder verzichten wir darauf, uns Plätze zu suchen, auch wenn die Fahrt aufgrund der größeren Entfernung etwas länger dauern wird als unsere kurze Überfahrt nach Devonport drei Tage zuvor. Allerdings auch nicht zu lange, wie wir dem Fahrplan entnehmen können. Eine knappe halbe Stunde, dann werden wir da sein. Ausreichend Gelegenheit, um vom Heck des Schiffes erneut den Ausblick über den Waitematā Harbour und auf die Innenstadt zu genießen.

Als sich unsere Fähre in Bewegung setzt, ziehen sich das Ferry Building und mit ihm die Hochhäuser des Central Business Districts langsam zurück. Als wir den Bereich der Piere verlassen und die offene Wasserfläche des Naturhafens erreicht haben, beschleunigt unsere Fähre und wir ziehen wieder eine breite Spur aufgewühlten Wassers hinter uns her. Wir passieren den Queens Wharf und können nun das riesige Kreuzfahrtschiff Crystal Serenity aus nächster Nähe bewundern. Ihm folgt ein großes Transportschiff der norwegisch-schwedischen Reederei Wallenius Wilhelmsen Lines, das am Bledisloe Wharf vor Anker liegt und genau wie wir weit weg von zu Hause ist.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Der Blick auf die Skyline der Innenstadt ist genauso atemberaubend wie drei Tage zuvor, als wir nach Devonport unterwegs waren. Der Unterschied ist allerdings, daß der Himmel dieses Mal nicht strahlend blau ist und auch keine weißen Wolkentupfer zu sehen sind. Über der heute weniger blau- als grau-grünen Wasserfläche dräuen dichte Wolken, die so dicht gepackt sind, daß wir lediglich ihre Unterseiten sehen können. Sie schweben so tief über uns, daß es scheint, als würde die Spitze des Sky Towers sie jeden Augenblick aufreißen können. Einige von ihnen künden mit ihrem tiefdunklen Grau von der Schwere der Regenfluten, die sie in ihrem Inneren tragen. Die Bereitschaft, sie jeden Moment über das Land zu verteilen, ist ihnen förmlich anzusehen. Glücklicherweise für uns halten sie sich bisher aber noch zurück und beschränken sich darauf, einfach nur beeindruckend und – je nach Gemüt – auch ein wenig bedrohlich auszusehen.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Trotz der dunklen Wolken ist der Wind vergleichsweise mild und die Wasserfläche dementsprechend ruhig, wenn auch sehr gekräuselt. An uns gleiten andere Fähren sowie zahlreiche Segelboote vorüber. Devonport, die Stadt der Victoria, und der hinter ihr sich erhebende Mount Victoria ziehen im Norden an uns vorüber, und als der North Head hinter uns liegt, hat unser Schiff den Waitematā Harbour verlassen und durchschneidet nun die Fluten des Hauraki-Golfs.

Wenn man es genau nimmt, war das eigentlich von Beginn unserer Fahrt an der Fall, denn der Hauraki-Golf ist eine große Bucht im Nordwesten der Nordinsel Neuseelands, in die zahlreiche Landzungen einschneiden, so daß sie wiederum aus kleineren und größeren Buchten und insbesondere Naturhäfen zusammengesetzt ist, von denen der Waitematā Harbour einer ist. Der Name Hauraki entstammt der Sprache der Māori. Und auch wenn er vergleichsweise kurz ist, setzt er sich doch aus zwei Wörtern zusammen: zum einen hau, was Wind bedeutet, zum anderen raki, das Māori-Wort für Norden. Hauraki ist demzufolge mit „Nordwind“ zu übersetzen. Doch gibt es bei den Māori noch einen zweiten Namen für den Golf: Tīkapa Moana, dessen Bedeutung sich am ehesten mit „schwermütiges Meer“ wiedergeben läßt. Doch ob schwermütig oder vom Nordwind in Wallung gebracht – die Wasser, über die unsere Fähre nun dahingleitet, sind ein Teil des Pazifiks.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

In südöstlicher Richtung gewahre ich inmitten des Golfs eine kleine, nahezu kahle Insel, die nur in der Nähe ihrer Ufer ein paar Bäume aufweist, deren dunkles Grün sich von dem hellen des mit Gras bewachsenen Landes deutlich abhebt. Dieses steigt vom südlichen Ende des Eilands allmählich zu einem kleinen Hügel an, der im Norden unvermittelt zum Meer hin abfällt. Es ist natürlich überhaupt keine Überraschung mehr für mich, daß dieser 68 Meter hohe Hügel zu den Vulkanen des Auckland Volcanic Fields gehört. Aufgrund seiner Insellage gehört er zu den besterhaltenen dieser einst feuerspeienden, doch nun ruhenden Erhebungen. Weil sich im Westen der Insel Muschelbänke ins Meer ziehen, bezeichnen die Māori sie als Motukorea – Austernfischerinsel -, denn sie betrieben hier, lange bevor die Europäer eintrafen, eben jenes Gewerbe. Der englische Name des Eilands ist ungleich prosaischer: Browns Island. Er geht auf William Brown zurück, der gemeinsam mit John Logan Campbell ab 1840 auf der Insel siedelte, was diese zu einer der frühesten europäischen Siedlungen im Gebiet Aucklands macht. Heute lebt jedoch niemand mehr auf Motukorea. Daher gibt es auch keine Fährverbindung und man gelangt nur dorthin, wenn man mit dem eigenen Boot über den Golf schippert oder jemandem auftreibt, der ein solches Gefährt besitzt und gewillt ist, einen dorthin zu bringen. An Geologie Interessierte mögen es vielleicht noch interessant finden, daß man im Jahre 1977 auf Motukorea ein Mineral entdeckte, das bis dahin völlig unbekannt war. Es nach seinem Fundort zu benennen, lag nahe, und so kam das Motukoreait zu seinem etwas schwierig auszusprechenden Namen.

Als ich den Blick schließlich von Browns Island abwende und nach vorn in Richtung Rangitoto Island schaue, stelle ich zu meiner Überraschung fest, daß uns die große grüne Insel, das Ziel unserer Fahrt, bereits sehr nahe gerückt ist. Just in diesem Augenblick verlangsamt unser Schiff seine Fahrt und steuert auf einen langen Steg zu. Weit ragt er vom Inselufer in den Hauraki-Golf hinaus und knickt erst an seinem Ende im rechten Winkel ab, um in einer breiten Plattform zu enden. Diese ist ringsum von dicken Holzpfeilern umgeben, an denen die anlegenden Schiffe festmachen können. Es vergehen nur noch wenige Minuten, dann liegt unsere Fähre längsseits und ist an einem der Pfähle sicher vertäut. Zeit, von Bord zu gehen.

Kurz darauf stehen wir auf dem massiven Betonboden der Plattform und werfen einen letzten Blick zurück auf die Fähre. In rund dreieinhalb Stunden wird sie uns an dieser Stelle wieder abholen. Vorsichtshalber schaue ich auf mein Mobiltelefon, um den Ladestand des Akkus zu überprüfen. Schließlich möchte ich während unseres Aufenthalts hier die Uhrzeit genauestens im Auge behalten können, denn die Abfahrt der Fähre sollten wir keinesfalls verpassen. Andernfalls würden wir die Nacht auf der Insel verbringen müssen…

Wir machen uns auf den Weg. Gut einhundert Meter ist der Rangitoto Wharf, so der Name des Stegs, lang und etwas mehr als einen Meter breit. Durchgehend betoniert und auf Pfeilern aus demselben Material ruhend, macht er einen sehr soliden Eindruck. Links und rechts hält ein Geländer, bestehend aus jeweils einer durchgehenden Metallstange, die auf Pfosten aus demselben Material ruht, die auf ihm Wandelnden davon ab, ins Wasser zu fallen. Und damit auch niemand unter den Stangen durchrutsche, hat man in dem Raum zwischen ihnen und dem Boden des Stegs Drahtseile gespannt. Das dürfte auch die unsicherste Landratte vor jeglichem Wasserschaden bewahren.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Der Steg wurde erst im Jahr vor unserem Besuch hier eröffnet. Zuvor konnten die die Insel ansteuernden Schiffe lediglich an einem alte Holzkai festmachen, der noch aus dem Jahr 1958 stammte. Für einen Steg, der tagtäglich den Wassern und Wettern des Hauraki-Golfs ausgesetzt ist, hatte er damit ein recht stattliches Alter erreicht. So verwundert es nicht, daß seine Unterhaltung eine immerwährende Wartung erforderte, die mit der Zeit doch recht kostspielig war. Als zudem klar wurde, daß infolge der immerfort steigenden Besucherzahlen größere Schiffe eingesetzt werden mußten, die jedoch nicht in der Lage waren, an dem alten hölzernen Kai festzumachen, entschloß man sich schließlich zu dem Neubau, auf dem wir nun unterwegs sind.

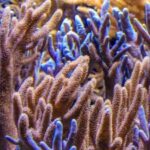

Wir genießen für einen kurzen Moment den ersten Blick auf die Insel aus allernächster Nähe, dann folgen wir zügig dem Steg zu ihrem Ufer. Wir haben es fast erreicht, da halte ich kurz inne. Was ich sehe, fasziniert mich. Anstelle eines Sandstrandes blicke ich auf pechschwarze Klippen, die von den Wellen des Hauraki-Golfs umspült werden. Kein Zweifel – das ist Vulkangestein. Weiter hinten verschwindet es unter dem üppigen Grün der Vegetation, die die Insel so reichhaltig bedeckt und es verbirgt, doch hier, direkt am Ufer, tritt es ungeschminkt zu Tage. Ein ungewöhnlicher Anblick.

Dort, wo der Rangitoto Wharf auf die Insel trifft, ragen zu seinen beiden Seiten zwei runde, dunkle, hölzerne Pfosten auf, deren obere Enden in Schnitzereien enden, die auf mich den Eindruck kunstvoller Masken machen. Etwas unterhalb dieser Schnitzkunstwerke ist an den Pfosten eine Querstrebe befestigt, die den Steg überspannt. Sie besteht jedoch nicht aus einem einzigen Stück, sondern ist aus zwei Brettern zusammengesetzt, die in einem etwa Vierzig-Grad-Winkel aufwärts führen und sich an ihrem höchsten Punkt direkt über der Mitte des Stegs treffen, so daß eine Art Tor entsteht, das allerdings gänzlich ohne Türflügel auskommen muß. Die Nahtstelle zwischen den beiden Brettern wird von einer weiteren geschnitzten Maske kaschiert. Diese und die beiden anderen sind ebenso wie die Pfosten in Schwarz gehalten, während die Bretter des Torbogens in kräftigem Rot leuchten. Auch sie weisen über ihre gesamte Länge führende und als Bänder gestaltete Schnitzereien auf, die sich durch ihre ebenfalls schwarze Farbe von ihrem roten Untergrund abheben. Mit dem Durchqueren dieses Waharoa beziehungsweise Tors, das von Reuben Kirkwood, einem Schnitzer aus dem Stamm der Ngāi Tai ki Tāmaki, geschaffen wurde, verlassen wir den Rangitoto Wharf und betreten die Insel.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Natürlich sind wir nicht auf die Insel gekommen, um uns einfach nur so mal ein wenig umzuschauen. Vielmehr haben wir uns einen ungefähren Plan für unseren Besuch hier zurechtgelegt, den wir nun sogleich in Angriff nehmen. Unser Ziel ist – wie sollte es auch anders sein – der Vulkan, der sich in Luftlinie nicht ganz zweieinhalb Kilometer entfernt von unserem jetzigen Standort befindet. Beziehen wir in unsere Schätzung mit ein, daß der Weg aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in direkter gerader Linie dorthin führen wird und wir an seinem Ende auch noch den Berg erklimmen müssen, gehen wir optimistisch davon aus, daß wir in etwa einer Dreiviertelstunde von seinem Gipfel auf die Umgegend der Insel hinabblicken werden.

Gesagt, getan. Das Wetter ist für eine Wanderung bestens geeignet. Der Himmel ist nach wie vor weitestgehend von dichten Wolken bedeckt, die nur manchmal die Sonne hindurchlassen. Dennoch ist es angenehm warm. Ich schätze die Temperatur auf irgendetwas zwischen dreiundzwanzig und fünfundzwanzig Grad. Ein leichter Wind streicht über uns hinweg und verbreitet so eine angenehme Atmosphäre, in der wir nun entspannt die ersten Schritte auf der Insel wagen. Diese führen uns zunächst einen breiten Uferweg entlang in eine kleine Bucht hinein. Der Boden sieht dabei so aus, als wäre er zwar nicht befestigt, aber doch planiert und so verdichtet worden, um einen möglichst ebenen Untergrund abzugeben, auf dem man gegebenenfalls auch bequem fahren könnte. Während links von uns das Gelände etwas ansteigt, einige Felsen flach aus ihm herausragen und Bäume uns die Sicht auf das Innere der Insel versperren, wird unser Weg auf der rechten Seite von einer etwa dreißig Zentimeter hohen Mauer eingefaßt, hinter der sich die Wasserfläche der Bucht erstreckt. Ein zwischen zwei niedrigen Pfosten aufgehängtes grünes Schild verkündet uns in leuchtend gelben Lettern, daß wir hier im Rangitoto Island Scenic Reserve – dem Landschaftsschutzgebiet der Insel Rangitoto – herzlich willkommen sind.

Unser Weg folgt den Krümmungen und Biegungen des Ufers, von dem er sich kaum einmal entfernt, und wenn doch, dann nur, um einigen Bäumen ein wenig Platz zu machen, die die Nähe des Wassers suchen, oder um einem Rastplatz Raum zu gewähren. Zweimal führen kleinere Wege rechts ins Inselinnere hinein, deren Ziel jedoch nicht besonders ausgewiesen ist, so daß wir sie ignorieren. Als wir das Ende der kleinen Bucht erreicht haben, stoßen wir schließlich auf einen dritten Abzweig. Islington Bay – Islington-Bucht – steht auf einem kleinen Schild, das ebenso gestaltet ist wie die Willkommenstafel zuvor. Ein Pfeil deutet an, daß wir zum Erreichen der Bucht einfach der Uferstraße folgen sollen. Da das allerdings nicht unserer Absicht, mit der wir auf die Insel gekommen sind, entspricht, schenken wir lieber dem anderen Eintrag Beachtung: Rangitoto Summit – Rangitoto-Gipfel – ist dort zu lesen und der zugehörige Pfeil zeigt unmißverständlich auf den abzweigenden Weg.

Es sind nur einige wenige Schritte, die ich auf ihm unternommen habe, als mir bereits einige entscheidende Veränderungen auffallen. Da wäre zunächst einmal die Beschaffenheit des Weges. Waren wir zuvor auf einer breiten Uferstraße unterwegs, wandern wir nun auf einem weitaus schmaleren Weg. Und auch wenn er durchaus bequem zu gehen ist, läßt er die Beschaffenheit des Inselbodens viel unmittelbarer zutagetreten, als das zuvor der Fall gewesen war. So ist der vulkanische Ursprung des Geländes, durch das wir uns bewegen, nun kaum mehr zu übersehen, weist doch allein die fast schwarze Färbung des Untergrunds bereits überdeutlich darauf hin. Doch auch die Witterung scheint sich nun, da wir die Bucht verlassen haben und mit jedem Schritt weiter ins Inselinnere vordringen, irgendwie verändert zu haben. Das angenehme Lüftchen, das uns am Meeresufer noch umweht hatte, ist jetzt vollständig verschwunden. Und obwohl sich die Temperatur vermutlich nicht verändert hat, kommt es mir mit einem Mal so vor, als sei es um einige Grad wärmer geworden. So sehr, daß das Wandern, wenn auch nicht beschwerlich, so doch auf eine gewisse Weise durchaus anstrengender geworden ist. Doch davon lasse ich mich nicht abhalten.

Vielmehr betrachte ich neugierig die Umgebung, die wir nun durchwandern. Sie wird in erster Linie durch Bäume geprägt, die mich in ihrer Form eher an Büsche erinnern, die allerdings übergroß gewachsen sind. Das liegt vor allem daran, daß sie nicht so recht dem Bild entsprechen, daß ich von ihren europäischen Vettern gewohnt bin, die in der Regel über einen markanten Stamm verfügen, aus dem erst in einer gewissen Höhe Zweige ausgebildet werden, um eine Baumkrone zu formen. Demgegenüber wirken die Bäume, die sich hier rings um mich herum befinden, eher so, als besäßen sie entweder mehrere Stämme oder verzweigten sich bereits direkt über dem Boden. Ihre Höhe ist nichtsdestoweniger beachtlich. Dafür sind die Blätter vergleichsweise klein. Das hat zur Folge, daß das Laubwerk vergleichsweise licht wirkt und die Sonnenstrahlen, so es ihnen einmal gelingt, durch die den Himmel nach wie vor bedeckenden Wolken zu brechen, ohne größere Probleme bis zum Boden gelangen können. Die Schattenwirkung der Bäume ist daher geringer als beispielsweise die einer voll belaubten heimischen Eiche oder Buche, was in mir eine gewisse Dankbarkeit für die Wolkendecke aufkommen läßt.

Leider habe ich, während ich zwischen und unter diesen Bäumen der Inselmitte entgegenwandere, keine rechte Ahnung, welcher Art diese sind. Erst später werde ich herausfinden, daß die Māori ihnen den Namen Pōhutukawa gegeben haben, während sie bei uns als Neuseeländischer Weihnachtsbaum bekannt sind, was für einen immergrünen Laubbaum ein etwas ungewöhnlicher Name ist, der sich allerdings dadurch erklärt, daß die Pflanze um die Weihnachtszeit herum, wenn in Neuseeland Sommer ist, puschelige, leuchtend rote Blütenstände ausbildet. Tatsächlich bin ich hier im größten Pōhutukawa-Wald der Welt unterwegs, ein Superlativ, der jedoch eher Bezug auf die Vielzahl der Exemplare Bezug nimmt als auf die Charakteristik einer dicht mit Bäumen bestandenen, in tiefe Schatten getauchten Landschaft, die ich normalerweise mit einem Wald verbinde. Allerdings kann es durchaus sein, daß dieser Wald diese Eigenschaften in zukünftiger Zeit noch entwickelt, ist er doch, genau wie die ganze Insel, noch relativ jung. Und so sind auch die Bäume noch weit davon entfernt, ihr mögliches Alter von mehr als eintausend Jahren erreicht zu haben. Der älteste Pōhutukawa-Baum in Neuseeland befindet sich auf der Nordinsel in der Nähe des East Cape und soll ungefähr sechshundert Jahre alt sein. Fotografischen Aufnahmen nach zu urteilen verfügt er durchaus über eine dichte, ausladende Baumkrone, die reichlich Schatten spendet.

Daß es die Vegetation der Insel, die es mittlerweile auf mehr als zweihundert Baum- und Blumen- sowie mehr als vierzig Farnarten bringt, nicht gerade leicht hat, erschließt sich mir das erste Mal bereits nach wenigen Metern, die wir auf dem Weg ins Inselinnere unterwegs sind. Unvermittelt tritt rechterhand die Vegetation vom Wegesrand zurück und öffnet den Raum für ein kleines Feld, das mich aufgrund der überaus dunklen Färbung des Bodens beim ersten flüchtigen Blick darauf an einen umgepflügten Acker denken läßt. Als ich jedoch genauer hinschaue, stelle ich fest, daß ich es hier keineswegs mit aufgebrochener Erde zu tun habe, sondern vielmehr pures Lavageröll vor mir sehe. Angesichts der völligen Abwesenheit jeglicher Pflanzen wirkt dessen Schwärze absolut lebensfeindlich und bildet so einen scharfen Kontrast zu der üppigen Lebendigkeit des Grüns der sie umgebenden Vegetation. Nichts, gar nichts scheint hier gedeihen zu können. Und doch ist das unverwüstliche pflanzliche Leben gerade dabei, auch dieses Areal zu erobern. An den Rändern des Lavafeldes scheinen sich kleine Ranken und Zweige der umstehenden Bäume und Sträucher unverzagt vorzutasten, ragen hier und da bereits mit einigen grünen Blättern besetzte Zweige zwischen den Geröllbrocken hervor und sprengen sie im Zusammenwirken mit den Elementen der Witterung – Regenwasser, Wind und die Wärme der Sonne – Stück für Stück und sehr geduldig auf, so daß sich das Geröll nach und nach in kleinteiligere Fragmente verwandelt und von den Pflanzen mit der Zeit in Besitz genommen werden kann. Auf diese Weise hat die grüne Vegetation bereits den größten Teil der Insel in Beschlag genommen und begonnen, den bereits erwähnten Wald auszubilden. So wirken die Lavafelder, an denen wir auf unserem weiteren Weg zu dessen beiden Seiten immer wieder vorüberkommen und die mal so klein wie dieses erste, mal weitaus größer und damit hinsichtlich der Ödnis, die sie darstellen, unglaublich beeindruckend sind, wie letzte, vage Erinnerungen an den Ursprung der Insel.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Daß dieser in vulkanischer Aktivität liegt, ist angesichts des deutlich ausgeprägten Vulkankegels in der Mitte der Insel offensichtlich. Weniger ins Auge fällt allerdings die Tatsache, daß das inmitten des Hauraki-Golfs gelegene Rangitoto Island noch gar nicht so alt ist. Wenn wir über die Entstehung von Landschaften, die wir besuchen und betrachten, nachdenken, gehen wir meist davon aus, daß diese in Zeiträumen stattgefunden hat, die so weit zurückliegen, daß wir sie uns kaum vorstellen können. Die fast kreisrunde Insel, deren Durchmesser zwischen fünf und sechs Kilometern liegt, entstand jedoch erst vor etwa sechs- bis siebenhundert Jahren. Ein Zeitraum also, als die Geschichte der menschlichen Zivilisation nicht nur bereits in vollem Gange war, sondern als auch bereits Menschen in dieser Region der Welt siedelten. Man nimmt heute an, daß der Vulkan Rangitoto in zwei Phasen mehrfach ausgebrochen ist, die sich wahrscheinlich über einen Zeitraum von nur fünf bis zehn Jahren erstreckten und in deren Zuge die Lavaströme die Insel formten. Weil allein etwa sechzig Prozent des von allen Vulkanen des Auckland Volcanic Fields ausgeworfenen Materials auf das Konto des Rangitoto gehen, ist dieser nicht nur der jüngste, sondern auch der größte Vulkan des Vulkanfeldes. Das ist auch mit bloßem Auge zu erkennen, wenn man ihn mit seinen Geschwistern vergleicht. Ihnen gegenüber ist seine Höhe von 260 Metern geradezu außerordentlich zu nennen.

Unser Weg führt uns weiter und weiter in die Insel hinein. Wir passieren weitere Lavafelder, die zunächst lediglich links oder rechts des Wegs auftauchen, bis wir schließlich eines erreichen, daß wir geradewegs überqueren müssen. Glücklicherweise ist der Pfad, auf dem wir unterwegs sind, gut ausgetreten, so daß sich für uns dabei keine große Schwierigkeiten ergeben und wir uns auch kaum darüber unsicher sein können, wo wir entlanggehen müssen. Dort, wo die Lavafelder dichter aufeinanderfolgen, nimmt die Höhe der Vegetation entsprechend ab. Offenbar ist in diesem Bereich der Eroberungsfeldzug der Vegetation noch nicht so weit vorangeschritten wie zu Beginn dieses Wegs. Das eröffnet uns allerdings die Möglichkeit weitreichender Ausblicke über die Insel. In der Ferne sehen wir immer wieder den Vulkankegel des Rangitoto vor uns, dem wir uns mit jedem Schritt nähern, auch wenn das aufgrund der zahlreichen Windungen des Weges zunächst gar nicht so sehr auffällt.

Nur sehr vereinzelt begegnen uns Wanderer, die in der entgegengesetzten Richtung unterwegs sind. Respektvoll machen wir einander Platz, denn der Weg ist inzwischen schmaler geworden. Aufgrund der hier nicht allzu hoch aufragenden Vegetation und der immer wieder auftretenden Geröllbrachen der Lavafelder haben wir stets ein gutes Stück des Wegs voraus im Blick und können, wenn wir uns umdrehen, auch einen gehörigen Abschnitt der zurückgelegten Strecke überblicken. Dabei fällt mir auf, daß ich so gut wie nie andere Personen entdecken kann, die in dieselbe Richtung wie wir unterwegs sind. Mir drängt sich die Frage auf, wo eigentlich die ganzen Leute abgeblieben sind, die mit uns gemeinsam die Fähre verlassen haben. Doch weil ich darauf keine Antwort weiß, halte ich mich nicht allzu lange damit auf und wende meine Aufmerksamkeit wieder dem Weg und der Landschaft zu.

Diese hat ihr Antlitz nun schon eine ganze Weile nicht mehr verändert. Noch immer wechseln sich Areale dichter Vegetation, die hier aus buschhohen Pflanzen mir unbekannter Arten besteht und nur vereinzelt mit Bäumen durchsetzt ist, mit tiefschwarzen Lavafeldern ab. Das Gelände gewinnt hier kaum an Höhe, und wo es das doch einmal tut, ist es fast nicht merkbar. Als wir eine dieser Stellen erreichen, registrieren wir den Höhenunterschied eigentlich nur wegen der acht Stufen, die man hier in den Weg eingelassen hat, die jedoch ausschließlich der Bequemlichkeit dienen. Zur Überwindung des Anstiegs notwendig wären sie nicht.

Wir sind nun bereits gute zwanzig bis dreißig Minuten auf dem Rangitoto Summit Track genannten Weg unterwegs, als sich der Charakter der Landschaft langsam zu ändern beginnt. Die Lavafelder hören nach und nach auf, dafür nimmt die Anzahl der Bäume wieder zu. Die Büsche rücken näher an den Weg heran und ich bemerke nun auch einige Gräser, die teils beachtlich Höhen erreichen. Glücklicherweise ist der Pfad nach wie vor recht frei und weiterhin bequem zu gehen, doch zu beiden Seiten haben wir nun dichte Vegetation neben uns, die jeden Ausblick wirksam verhindert und ein Abweichen vom Weg nahezu unmöglich macht.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Als ich am Wegesrand die ersten Felsen bemerke, die aus dem Boden lugen und nach und nach größer und auch höher werden, weiß ich, daß wir dem in der Inselmitte aufragenden Berg nun schon recht nahe sind. Bestätigt werde ich in dieser Annahme auch durch die nun häufiger und vor allem merkbar werdenden Anstiege des Geländes.

Gerade als ich in Gedanken diese Feststellung mache, scheint es fast so, als wolle die Insel mir zeigen, wie wenig berechenbar sie ist. Denn als ich eine weitere Biegung des Weges hinter mir gelassen habe, gewahre ich unmittelbar vor mir ein weiteres Lavafeld und für einige Minuten sieht die Landschaft wieder aus wie zuvor.

Doch letztlich erweist sich dies nur als kurze Episode auf dem Weg zum großen Berg, denn bereits hinter einer weiteren Biegung kehren der dichte Bewuchs und die aus dem Boden ragenden Felsen zurück und ich muß nun wirklich aufpassen, wo ich meinen Fuß hinsetze, denn der Weg ist plötzlich gar nicht mehr so eben und ausgetreten wie noch kurz zuvor. Jetzt heißt es genau hinschauen, um sorgsam und sicher aufzutreten, haben sich doch die Felsen nun auch auf den Weg vorgewagt und Baumwurzeln trachten danach, des Wanderers Schritte zu hemmen und ihn zu Fall zu bringen.

Wieder hat man Stufen in den Boden eingelassen, um steilere Anstiege leichter begehbar zu machen. Doch weil diese Stufen aus natürlichen Steinen bestehen, die man zurechtgehauen und mit irgendeiner Masse zusammengefügt hat, ist es auch hier wichtig, gut aufzupassen, wo man hintritt, denn Witterung und Erosion verrichten unablässig ihr Werk und sorgen für jede Menge Unebenheiten und kleines Geröll, das sich auf den Stufen abgelagert hat. Wer hier unachtsam ist und unpassendes Schuhwerk trägt, hat gute Chancen, unversehens der Länge nach hinzuschlagen.

Schließlich erreichen wir wieder eine Weggabelung. Ein weiteres der grünen Schilder heißt uns, die rechte Abzweigung zu nehmen, was wir bereitwillig tun. Erneut passieren wir Areale schwarzen Lavagerölls, die jedoch längst nicht mehr die Ausdehnung der früheren Lavafelder erreichen. Es handelt sich lediglich um kleine Brachen, die uns jedoch nun, da wir bereits eine gewisse Höhe gewonnen haben, hier und da erste Fernblicke über die Insel gewähren, für die wir uns allerdings umdrehen müssen, da vor uns das Gelände weiter ansteigt. Immerhin sind wir dem Berg in der Mitte der Insel nun schon sehr nah. Hinter uns jedoch schweift unser Blick über die Insel und die Wasserfläche des Hauraki-Golfs, hinter der wir in der Ferne die Innenstadt von Auckland erkennen können. Wir halten uns allerdings nicht lange damit auf zurückzublicken, drängt es uns doch vorwärts und hinauf auf den Gipfel des Rangitoto, von dem wir uns um ein Vielfaches spektakulärere Ausblicke erwarten.

Wieder geht es durch dichte Vegetation, über Stock, über Stein und über Stufen den gut erkennbaren Weg entlang, der nun wirklich deutlich merkbar bergauf führt. Ganz offensichtlich haben wir den Hang des Berges erreicht. Und hier gewahre ich zum ersten Mal, seit wir auf der Insel unterwegs sind, Bäume, die nach meinem Verständnis den Namen auch verdienen. Nahezu sofort scheint der Lavaboden verschwunden zu sein. Er hat einem typischen Waldboden Platz gemacht, der von jeder Menge trockener Blätter, kleiner Holz- und Rindenstückchen und Erde bedeckt ist. Und auch der für einen Wald charakteristische Schatten hat sich zu guter Letzt eingestellt. Nur daß es hier in irgendeiner Weise kühler ist, kann ich nicht feststellen. Vielleicht liegt es ja nur an der Anstrengung des bisherigen Aufstiegs, aber mir ist recht warm. Daß dies jedoch noch gar nichts ist im Vergleich mit dem, was noch folgen sollte, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich bin gerade damit beschäftigt, ein weiteres der grünen Hinweisschilder zu studieren, das sich dort befindet, wo unser Weg sich mit zwei anderen trifft. Es bestätigt mir, was ich angesichts des Blickes auf die Uhr meines Mobiltelefons bereits weiß, nämlich daß wir uns bei der Zeit, die wir für den Weg zum Gipfel benötigen würden, etwas verschätzt haben. Die Entfernungen sind hier nämlich nicht in Metern angegeben, sondern mittels Zeitangaben. Und für den eben von uns zurückgelegten Weg vom Rangitoto Wharf hierher gibt das Schild eben jene fünfundvierzig Minuten an, die wir in etwa auch benötigt haben. Der Weg hinauf zum Gipfel wird mit weiteren fünfzehn Minuten beziffert. Und weil wir angesichts der feststehenden Abfahrtszeit der Fähre, die uns später nach Auckland zurückbringen soll, keine einzige Minute zu verlieren haben, machen wir uns unverzüglich daran, den letzten Abschnitt unseres Aufstiegs in Angriff zu nehmen.

Als ich mittels meines Mobiltelefons auf die Karte der Insel schaue, erkenne ich schnell, daß der Weg hinauf zum Gipfel von hier aus gerade einmal wenig mehr als 400 Meter lang ist. Dafür fünfzehn Minuten zu veranschlagen, scheint mir doch ein wenig übervorsichtig zu sein. Wie langsam soll man denn da unterwegs sein?

Nun, ich erfahre es am eigenen Leib schon nach wenigen Metern. Gleich zu Beginn des Wegs hat man ihn mit Stufen versehen, die helfen sollen, die Steigung leichter zu überwinden. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch recht optimistisch bin, die paar Meter ohne Schwierigkeiten zurücklegen zu können, wundere ich mich etwas über diese Maßnahme, denn so stark scheint mir der Anstieg eigentlich nicht zu sein, daß es hier Stufen bedurft hätte, um ihn begehbar zu machen. Und wenn man es genau nimmt, sind es auch nicht wirklich Stufen, sondern lediglich schmale Trittleisten, die man in den Boden gesetzt hat, um zu verhindern, daß er einfach eine Schräge bildet, denn zwischen diesen Leisten befindet sich ganz normaler Waldboden wie überall sonst auch. Als wir diese Treppen hinter uns haben, wandern wir auf einem Waldweg weiter, der einen reichlichen Meter breit ist und sich wieder recht bequem gehen läßt. Doch was so harmlos aussieht, ist es nicht, denn es geht nun wirklich unablässig bergauf. Zwar ist der Anstieg nicht übermäßig steil, dafür aber von strikter Kontinuität, so daß man, um vom Bergauf-Gehen einmal Pause zu haben, stehenbleiben muß. Das allein wäre sicher gar kein Problem, nicht einmal für einen ungeübten Wanderer, denn lang ist der Weg, wie bereits gesagt, nicht. Auch geht er zunächst einfach geradeaus, bevor er eine weite Kurve nach rechts absolviert. Was ihn mich jedoch bereits nach kurzer Zeit als recht anstrengend empfinden läßt, sind zwei Dinge. Zum einen ist die Atmosphäre hier im Wald aus irgendeinem Grund ausgesprochen unangenehm. Hatte es auf dem Weg hierher zwar keinen Wind mehr, so doch aber immerhin ab und an ein ganz leises Lüftchen gegeben, war nun auf einmal damit gänzlich Schluß. Die Luft, so mein Eindruck, steht förmlich um mich herum. Auch scheint es in diesem Wald nach meinem Empfinden erneut irgendwie wärmer geworden zu sein als vorher. Vielleicht ist die Temperatur auch dieselbe geblieben und es kommt mir nur so vor, als sei sie noch einmal gestiegen, weil ich wie bei jedem Wald erwartet hatte, daß es unter den Bäumen kühler sein würde, was ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Doch wie dem auch sei, der andere Grund für mein Unbehagen ist mein schon seit dem Morgen eingeschränktes Wohlbefinden. Bisher hatte ich keine sonderlichen zusätzlichen Beschwerden empfunden, doch nun, da die körperliche Anstrengung durch den Weg bergauf noch einmal zugenommen hatte, fühle ich mich auf einmal etwas angeschlagen.

Doch weil ich mich davon nicht aufhalten lassen will, reiße ich mich zusammen, setze stur einen Fuß vor den anderen und steige langsam, aber stetig den Weg hinan. Als ich schließlich eine weitere Wegkreuzung erreiche, wähne ich mich schon am Ziel, doch ein weiteres der mir nun schon hinlänglich bekannten grünen Schilder weist mich darauf hin, daß die Stelle, die ich für den Rand des Gipfels hielt und die ich nun erreicht habe, lediglich der Rundweg um den Krater des Rangitoto ist. Wolle ich tatsächlich hinauf zum Gipfel – und das steht außer Frage -, müsse ich noch einmal etwa einhundert Meter zurücklegen. Natürlich bergauf. Da ich befürchte, daß eine Rast zu diesem Zeitpunkt meine Motivation, den Weg fortzusetzen, doch arg dämpfen würde, halte ich mich gar nicht lange auf und gehe weiter. Allerdings, und das merke ich sofort, hat der folgende und letzte Wegabschnitt mit Gehen eigentlich nichts, absolut gar nichts zu tun. Denn nahezu sofort finde ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Holzweg wieder. Nur daß dieser hier ausschließlich aus Stufen besteht.

Zu Beginn ist die Steigung noch moderat, und so liegen die einzelnen Stufen teils rund einen Meter auseinander. Ein Umstand, der den Anstieg nicht unbedingt einfacher macht, habe ich doch nun immer ein bis zwei Schritte zu gehen, bevor ich die nächste Stufe nehmen muß. Als nach knapp fünfzig Metern die Abstände zwischen ihnen kürzer und kürzer zu werden beginnen, ist mir klar, worauf das hinausläuft. Und richtig: der letzte Abschnitt des Weges besteht aus einer Treppe. Immerhin mit Geländer, zuerst einseitig, dann auf jeder Seite. Nun sind die Stufen auch nicht mehr in den Boden eingelassen, sondern darübergebaut worden. Als ich endlich oben ankomme, bin ich, wie man so sagt, völlig durch. Mein T-Shirt kann ich quasi auswringen. Nun, darauf verzichte ich zwar, doch ich wechsle es wenigstens aus, denn ich mag es nicht sonderlich, in feuchten Klamotten herumzulaufen. Als ich auf die Uhr schaue, stelle ich fest, daß ich tatsächlich rund fünfzehn Minuten hier hinauf unterwegs war. Ganz offensichtlich hat man hier das Vermögen der üblichen Besucher – und damit auch meines -, den Berg zu ersteigen, recht gut eingeschätzt. Irgendwie komme ich mir angesichts meiner etwas großspurigen Gedanken zu Beginn des Weges etwas dumm vor. Da tröstet es mich auch nicht sonderlich, daß es nicht vierhundert, sondern fünfhundert Meter waren, auf die sich die Zeitangabe bezog.

Doch diese Gedanken sind schnell vergessen, als ich mich, nachdem ich mich etwas erholt habe, erst einmal umschaue. Das erste, was mir dabei ins Auge fällt, ist die Tatsache, daß, obwohl ich die Treppe hinter mir habe, der Weg weiterhin aus Holz besteht. Er bildet eine Art Steg, zusammengesetzt aus aneinandergereihten Holzbohlen und zu beiden Seiten mit einem massiven Geländer versehen. Am oberen Rand der Treppe, die ich hinaufgekommen bin, führt auf diese Weise der Weg geradeaus weiter, während sich gleich rechts ein weiterer solcher Steg anschließt, der jedoch nach wenigen Metern als Sackgasse endet. Er dient lediglich zum Erreichen eines Aussichtspunktes, den ich mir natürlich nicht entgehen lasse. Am Ende des Steges angekommen, kann ich den Blick über ein atemberaubendes Panorama schweifen lassen. Im Norden schaue ich direkt über den Hauraki-Golf, der linkerhand von der Küste der Nordinsel Neuseelands begrenzt wird. Nordöstlich liegt die Nachbarinsel Motutapu Island, von Rangitoto Island nur durch einen schmalen Kanal getrennt, der in die zwischen den beiden Inseln liegende Islington Bay mündet. Diese kann ich von hier aus genau im Osten sehen. Nun weiß ich auch, wohin uns die Uferstraße geführt hätte, auf der wir zu Beginn unseres Besuches auf Rangitoto Island unterwegs waren, wenn wir ihr weiter gefolgt wären. Was mich fasziniert, ist, daß im Gegensatz zu unserer Insel, die von hier oben dicht bewaldet erscheint und in einem satten Grün leuchtet, Motutapu Island nahezu baumlos ist. Tatsächlich gibt es dort fast nur Gras und Feuchtwiesen. Als ältere der beiden Inseln war Motutapu Island bereits rund einhundert Jahre vor dem Ausbruch des Rangitoto von den Māori bewohnt gewesen. Ihre Siedlungen dort wurden jedoch durch die Eruptionen weitgehend zerstört. In der Zeit danach wurden sie wieder neu gegründet und die Māori lebten hier, bis im 19. Jahrhundert die europäischen Siedler kamen, den Stämmen erst Teile und schließlich die ganze Insel abkauften und Farmen anlegten. Im Zweiten Weltkrieg gehörte Motutapu Island dann zu den Küstenverteidigungsstellungen für den Waitematā Harbour und es wurden militärische Anlagen errichtet, darunter Geschützstellungen, Kasernen, unterirdische Munitionslager und Beobachtungsposten. Deren Versorgung erforderte den Bau von Straßen, und so stammt auch der Verbindungsdamm, der die Insel heute mit Rangitoto Island verbindet, aus jener Zeit. All diese Anlagen sind zu großen Teilen heute noch vorhanden, nur die darin einst positionierten Geschütze hat man inzwischen entfernt.

Das Panorama ist zu klein? Klicken Sie hier!

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Als ich über Motutapu Island und die dahinterliegende Wasserfläche des Hauraki-Golfs hinwegblicke, kann ich im Wolkendunst eine weitere Landmasse ausmachen, die sich durch eine markante Erhebung auszeichnet. Dies ist die Nordspitze der mehr als achtzig Kilometer langen und etwa vierzig Kilometer breiten Coromandel-Halbinsel, die in gewisser Weise ein kleines Stück Indien nach Neuseeland bringt, verdankt sie ihren Namen doch dem Handelsschiff HMS Coromandel, das im Jahre 1820 erstmals an der Westküste der Halbinsel ankerte und seinerseits nach der Koromandelküste in Indien benannt worden war.

Daß mein Blick beim Betrachten dieses Panoramas direkt über den Krater des Rangitoto hinweggeht, entzieht sich meiner Aufmerksamkeit zu diesem Zeitpunkt völlig. Wie ich jedoch später feststellen werde, hat das durchaus seinen Grund. Für den Augenblick habe ich jedoch angesichts der phänomenalen Aussicht von hier oben nicht nur vergessen, daß ich mich auf einem Vulkan befinde, sondern auch jeglichen Gedanken an den anstrengenden Aufstieg bereits vollständig verdrängt.

Zurück auf dem Hauptweg, gehen wir diesen entlang zur südwestlichen Seite des Gipfels. Obwohl – einen Gipfel im eigentlichen Sinne hat der Rangitoto eigentlich nicht, da er wie jeder anständige Vulkan an dessen Stelle ja einen Krater aufweist. Wir bewegen uns also tatsächlich auf dem Kraterrand, auch wenn wir das im Augenblick immer noch nicht so richtig wahrgenommen haben. Der Bohlenweg führt weiter geradeaus und integriert nun auf der linken Seite zwei lange Holzbänke in sein Geländer, das ihnen als Lehne dient. Eigentlich ist ja nach der Wanderung und dem Aufstieg eine kurze Pause für unsere Beine keine ganz schlechte Idee, und so setzen wir uns für einige Minuten, um einen Schluck zu trinken und für einen kurzen Moment die Beine baumeln zu lassen.

Fast sofort bekommen wir Besuch. Ein kleiner, ziemlich bunt gefiederter Vogel hüpft neugierig näher und beäugt uns, offenbar in der Erwartung, daß wir vielleicht etwas aus unseren Taschen holen, das wir ihm zukommen lassen wollen. Die Vielzahl der Farben in seinem Federkleid fasziniert mich. Sie reichen von diversen Grüntönen über Gelb und Braun bis Grau. Vielleicht ist auch ein bißchen Rot dabei, aber diesbezüglich bin ich mir keineswegs sicher. Der kleine Piepmatz ist etwa so groß wie einer unserer heimischen Sperlinge, vielleicht sogar etwas kleiner, und neben seinem bunten Federkleid ist ein weißer Ring um seine Augen sein charakteristischstes Merkmal. Von ihm hat er auch seinen Namen: Graumantel-Brillenvogel. Als er einsieht, daß er von uns nichts zu erwarten hat, hüpft er weiter. Es sitzen ja noch mehr Leute auf der langen Bank. Kaum ist er weg, kommt ein weiterer Vogel über die Bohlen zu uns heran. Er ist etwa so groß wie eine Amsel und sollte uns mit seinem vornehmlich brauen Gefieder, das an der Unterseite stark aufgehellt und gesprenkelt ist, eigentlich bekannt vorkommen, wenn wir denn gute Kenner unserer heimischen Vogelwelt wären, denn es handelt sich um eine Singdrossel. Das wäre unter natürlichen Umständen eigentlich völlig unmöglich, denn auch wenn Neuseeland evolutionsgeschichtlich ein regelrechtes Vogelparadies ist, gehörte die Singdrossel ursprünglich nicht zu den hier heimischen Tieren. Sie wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit anderen Arten von den europäischen Siedlern auf den Inseln eingeführt.

Auch die Drossel wendet schließlich ihre Aufmerksamkeit unseren Nachbarn auf der Bank zu, was uns nicht sonderlich stört, denn wir haben keine Zeit, lange hier herumzusitzen. Schließlich gibt es noch viel zu sehen. Und so sind wir gleich darauf wieder auf den Brettern unterwegs zum anderen Ende des Aussichtsareals. Auf dem Weg dorthin habe ich Gelegenheit, mir die nähere Umgebung anzuschauen. Wir befinden uns hier auf einem kleinen Plateau, dessen Mitte von einem einigermaßen ebenen, erdigen und gänzlich unbewachsenen Platz gebildet wird, über den unser Bohlenweg hinwegführt. Daß man sich angesichts des nicht gerade unwegsamen und durchaus begehbaren Geländes die Mühe gemacht hat, ein so ausgedehntes hölzernes Wegesystem zu errichten, erschließt sich mir nicht so recht. Ob man damit hat verhindern wollen, daß das natürliche Habitat von den zahlreichen Besuchern zertreten wird? Vielleicht. Zwar kann man den Weg dort, wo er an dem Erdplatz vorüberführt, verlassen, doch überall dort, wo die Vegetation des Berges an ihn herantritt, verhindern die Holzgeländer wirksam, daß Touristen wie wir in deren Areale eindringen können.

Als wir schließlich am südwestlichen Ende des Weges angekommen sind, bietet sich unseren Augen ein ähnlich beeindruckendes Panorama wie zuvor an der Nordostseite, nur daß wir hier über die Wasser des Hauraki-Golfs hinüber nach Auckland schauen. Mein Blick schweift, im Osten beginnend, über die am Golf gelegene Küste der Stadt, an der sich Vorort an Vorort reiht, bis ich den Bastion Point entdecke. Ich erkenne ihn allerdings nur anhand meines Wissens, wo er liegt, denn die Entfernung ist zu groß, um das Michael Joseph Savage Memorial mit bloßem Auge erkennen zu können. Etwas weiter westlich liegt die Einfahrt zum Waitematā Harbour, auf deren rechter Seite Devonport liegt. Deutlich kann ich den North Head und den Mount Victoria ausmachen. In gerade Linie hinter ersterem ist die markante Erhebung des Mount Eden zu sehen und etwas weiter rechts ragen die Hochhäuser der Innenstadt Aucklands in die Höhe, an die sich dann die Wasserfläche des Waitematā Harbour anschließt, über die die Auckland Harbour Bridge ihren Bogen spannt. Den Horizont dahinter bildet die Bergkette der Waitākere Ranges. Die sich darüber auftürmenden Wolkenberge lassen es stellenweise schwierig werden zu unterscheiden, wo die Berge aufhören und der Himmel beginnt. Weiter und weiter dehnt sich das Panorama schließlich in Richtung Westen, wo das einstige North Shore City von hier oben nahezu vollständig zu überblicken ist. Es wirkt geradezu düster angesichts der darüber dräuenden tiefgrauen Wolkenbank. Schwere Schleier auf die Stadt niederstürzenden Regens lassen die Sicht hier und da verschwimmen. Es ist ein faszinierendes Wetterschauspiel, daß sich da vor unseren Blicken entfaltet: im Osten eine in hellem Tageslicht erstrahlende Szenerie, durch Risse in der Wolkendecke teils von der Sonne beschienen, im Westen eine von düsteren Wolken verdunkelte Welt, auf die schwere Regenschauer niederprasseln, die vom Wind über das Land getrieben werden. Und noch etwas weiter, nun schon in Richtung Nordwesten, kann ich die Küste der Nordinsel Neuseelands weiter entlangschauen bis etwa zu dem Punkt, an dem ich vorher, am anderen Ende des Aussichtsareals, meinen Rundblick begonnen hatte.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)

Rechts neben der Aussichtsplattform führt eine ebensolche Treppe, wie wir sie zuvor hinaufgestiegen waren, wieder hinab. Allerdings ist sie ganz erheblich kürzer, denn sie besitzt gerade einmal elf Stufen. An deren Ende entläßt sie uns ohne viele Umschweife auf einen schmalen Pfad, der mitten hinein in die Wildnis führt und sich nach wenigen Metern inmitten der Vegetation zu verlieren scheint. Nun, da meine Aufmerksamkeit nicht mehr von atemberaubenden Panorama-Ansichten in Anspruch genommen wird, erinnere ich mich auch wieder, was auf der Hinweistafel zu Beginn meines langen Aufstiegs über die Treppe hinauf zur Aussichtsplattform gestanden hatte. Zwei Ziele waren dort verzeichnet gewesen: der über den Crater Rim Track erreichbare Rangitoto Summit Viewpoint und der über den Crater Rim Track erreichbare Rangitoto Summit Viewpoint. Was zunächst wie ein schlechter Scherz anmutet, wird klar, wenn man die beigegebenen Entfernungen liest: einhundert Meter und siebenhundertfünfzig Meter. Ganz offensichtlich und naheliegenderweise ist der Crater Rim Track – der Kraterrandweg – ein Rundweg. Ein Kraterrandrundweg. Und weil der Rangitoto Summit Viewpoint – der Aussichtspunkt auf dem Rangitoto-Gipfel – an eben diesem Kraterrandweg liegt, kann er in beiden Laufrichtungen erreicht werden, nur in unterschiedlicher Entfernung.

Für uns steht völlig außer Frage, daß wir nicht denselben Weg wieder zurückgehen, sondern die Route wählen, die uns die siebenhundertfünfzig Meter um den Krater herumführt. Denn schließlich wollen wir den ja auch noch zu sehen bekommen, wenn das irgendwie möglich ist. Und so folgen wir dem kleinen Pfad frohen Mutes geradewegs in die Botanik hinein.

Fotograf: Alexander Glintschert (2015)